将来の相続トラブルを回避するために、遺言を残す方が増えてきています。遺言書に自身の想いを記しておけば、残された人たちに伝えられます。「相続人同士で話し合いをして遺産分割を決定する」というステップが省かれるため、スムーズに相続手続きを進めていけるでしょう。

とはいえ、初めて遺言を残す際には、やり方がわからず戸惑う方も多いものです。遺言を残す際のやり方について、わかりやすく解説します。

遺言作成のやり方は3つ

遺言書は、その作成方法によって3つの種類に分類されます。自身の遺言書を残そうと思った場合、3つの中のどれを選択するのか、最初に決めることになるでしょう。3つの種類それぞれの特徴は、以下のとおりです。

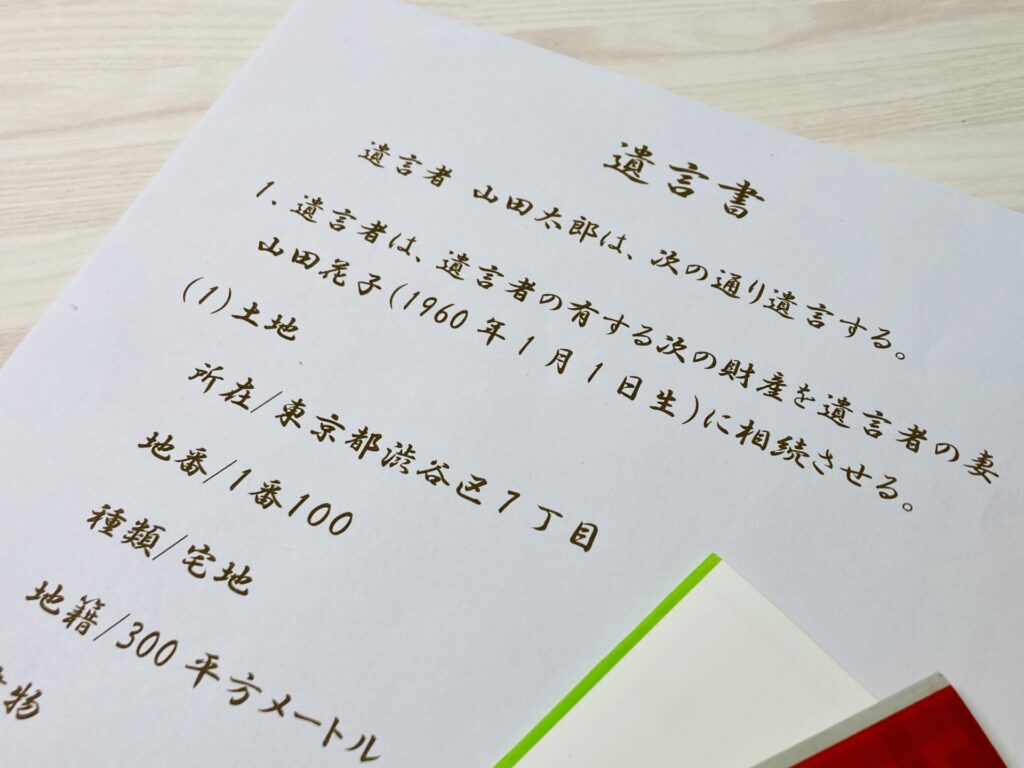

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言とは、遺言書のすべてを自分自身で記載する方式の遺言書です。遺言内容のほか、作成した日付や氏名までを自筆で記載し、押印によって完成します。一定のルールを守る必要があるものの、「いつでも好きなときに好きな場所で遺言を残せる」という特徴を持った方法です。

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、遺言を残したい人の意思を確認し、公証人が遺言書形式にまとめるスタイルの遺言書です。遺言を残したい人は、自身の口でその内容を伝えます。それをもとに公証人が書類をまとめるため、基本的には公証役場に出向いて遺言書を作成します。

【秘密証書遺言】

遺言書の内容を自宅で作成した上で、その内容を秘密にしたまま、その存在を保障してもらえるのが秘密証書遺言です。手続きは公証役場で行われますが、公証人や証人に遺言の内容を知られる恐れはありません。

自筆証書遺言はすべて無料で作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。それぞれの特徴を踏まえた上で、自分に合った遺言形式を選択してみてください。

「とにかく手軽に遺言を残したい」方向けのやり方は?

遺言書の必要性はわかっていても、「最初から大変なのはちょっと…」とためらう方も多いのではないでしょうか。手軽さを重視する方におすすめのやり方は、自筆証書遺言です。作成時のルールさえ把握できていれば、いつでも自分の好きなタイミングで遺言書を作成できます。

自筆証書遺言の作成方法は、以下を参考にしてみてください。

1.相続人と相続財産について調査し、把握する

2.誰が何を相続するのか考え、決定する

3.遺言書を書く道具を用意する

4.遺言書を下書きしたのちに、清書する

5.遺言書を保管する

自筆証書遺言の場合、使用するアイテムに明確なルールは存在しません。紙やペンも、自分の好きなものを準備しましょう。遺言書には、以下の内容を全文自筆で記していきます。

・タイトル

・本文

・署名

・日付

自筆証書遺言で注意しなければならないのが、日付の記入方法です。「年月だけを記載している」「○年△月吉日」とだけ記したものは、法的に無効と判断されてしまいます。年月日まで、はっきりと正確に記してください。

住所や氏名は、住民票に記載された情報を転記するのがおすすめです。押印には、認印ではなく実印を使った方が確実でしょう。作成した遺言書はしっかりと封印し、表面に「遺言書」と記しておきます。

自筆証書遺言は手軽に思いを残せる一方で、「いざ相続手続きがスタートした段階でトラブルが発覚しやすい」という特徴があります。

・自宅で保管中に紛失する、相続開始時に見つけてもらえない

・内容を改ざんされてしまう

・必要な条件を満たしておらず、法的に無効と判断されてしまう

自筆証書遺言が手軽さという側面で優れているのは、作成時に専門家の手や目が入らないから。しかしだからこそ、トラブルにつながるケースも多いと言えます。トラブル回避方法についても、事前に考えておくのがおすすめです。

もっとも良いのは、自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうやり方です。保管時に遺言としての形式に則っているか、専門家の目でチェックしてもらえるでしょう。また安心・確実な場所で保管してもらえるため、紛失や改ざんといった恐れもありません。

「少し手間でも確実にしたい」方におすすめのやり方は?

たとえ手間や費用がかかっても、より確実な形で遺言書を残したいと思う方には、公正証書遺言がおすすめです。公証役場に行き、手数料を支払う必要はありますが、専門家のサポートを受けられる分、相続開始後のトラブルは予防できるでしょう。

公正証書遺言を残す際のやり方は以下のとおりです。

1.公証役場に予約をする

2.予約日に公証役場を訪れ、公証人と遺言内容を打ちあわせする

3.遺言者と証人が公証役場を訪れ、遺言書を作成する

4.公証人が意思確認する

5.遺言者と証人(2人)が署名押印する

6.遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者には正本および謄本が渡される

公正証書遺言を残そうと思ったら、まずは公証役場にて予約をとりましょう。公正証書遺言の場合「公証役場に出向けばその場ですぐに作成してもらえる」というわけではありません。事前に遺言内容に関する打ち合わせを済ませた上で、再度証人とともに公証役場を訪れ、ようやく遺言書を作成できる仕組みです。

公正証書遺言の場合、作成までの手間はかかるものの、紛失や改ざんといった恐れはありません。また遺言書の作成作業を公証人が担ってくれるため、「遺言書を確認したところ法的に無効だった」という恐れもないでしょう。

公正証書遺言を残したい場合、司法書士や弁護士に相談して内容を確認したり、証人をお願いしたりするのもおすすめです。公証役場に支払う手数料のほか、専門家費用が発生するものの、より確実性は高まります。公証役場の予約や打ち合わせなども、専門家視点でサポートしてもらえるでしょう。初めての遺言作成でも、迷うことなく安心して進めていけるはずです。

遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう

遺言書は、将来の相続トラブルを予防するために効果的な方法です。しかし一方で、遺言書の内容が原因で、トラブルを起こしてしまう可能性もあります。手軽さと正確性の両方を意識して、自分に合った遺言書作成のやり方を選んでみてください。

手軽さを重視して自筆証書遺言を選ぶ場合には、法務局の保管制度を活用するのがおすすめです。遺言書作成コストは最小限にしつつ、各種トラブル予防に役立つでしょう。より確実な形で遺言書を残す際には、公正証書遺言を選んでみてください。手間とコストはかかるものの、保管場所で悩む必要はありませんし、遺言書の形式で悩むこともありません。将来のトラブル予防のため、遺言書の基礎知識を学んで上で活用してみてください。