ticker

大切な方へメッセージを残せるサービス「コトダマ」がリリースされました

ニアライフの充実は、介護と終活のバランスをとり、準備をすることから始まります。高齢になると、介護が必要になるリスクがある一方で、終活も自分自身と家族のために大切です。この記事では、介護と終活の両立について詳しく探求し、シニアライフを充実させるためのステップを提案します。家族とのコミュニケーションを通じて、安心できる未来に向けた準備をしましょう。 介護と終活の重要性 介護と終活の重要性 1.1 介護が必要になるリスク 高齢になると、誰もが介護が必要になるリスクを抱えています。身の回りの環境や生活状況に応じて、介護が必要になる確率は異なりますが、その可能性を理解しましょう。 1.2 介護にかかる費用と負担 介護には経済的な負担が伴います。介護保険や公的支援制度について知り、費用を軽減する方法を考えましょう。また、介護を担う家族の負担も考慮し、家族とのコミュニケーションを大切にしましょう。 終活の意義とステップ 終活の意義とステップ 2.1 終活の概要 終活は、自分自身や家族のために、人生の最後を準備する活動です。遺言書や葬儀の準備、遺産の整理など、終活の内容と重要性を理解しましょう。 2.2 終活のステップ 終活は段階的に進めることが大切です。適切なステップを踏みながら、終活を進める方法について説明します。 介護と終活の両立 3.1 介護と終活の調整 介護と終活は同時に進めることができますが、調整が必要です。介護を行いながら、終活を進めるコツやポイントについて述べます。 3.2 家族とのコミュニケーション 介護と終活は家族との協力が不可欠です。家族とのコミュニケーションを円滑にし、支え合いながら進めましょう。 結論 介護と終活は、シニアライフにおいて重要な要素です。介護の必要性に備えつつ、終活を進めることで、自分自身と家族の将来に備えましょう。家族との協力と計画的な行動によって、安心できるシニアライフを送ることができるでしょう。

60歳以上の中高年にとって、終活は豊かな人生の締めくくりを準備する重要なプロセスです。この記事では、中高年のための終活ガイドを提供します。家族や自身の未来を思いやりを持って計画し、準備するためのヒントやアドバイスを詳しく解説します。自分らしい終活を進め、大切な人々に感謝と愛を伝えましょう。 終活の意義と目的 終活の基本について理解しましょう。 1.1 終活とは何か 終活は、人生の締めくくりに向けた準備と計画のプロセスです。中高年の視点から、終活の基本的な意味や目的について説明します。 1.2 終活の重要性 なぜ終活が重要なのでしょうか?中高年にとって、終活を行うことのメリットや家族への負担軽減について詳しく説明します。終活を通じて、豊かな人生の締めくくりを迎えましょう。 1.3 終活と人生の転機 中高年は人生の転機に立たされることが多い時期です。終活を通じて、これからの人生をどのように楽しむかを考えましょう。新たな目標や夢を見つけるためのアドバイスを提供します。 終活の準備 終活の準備 終活に向けた実際の準備について見ていきましょう。 2.1 遺言書の作成 遺言書は終活の中でも重要な要素です。家族や遺族へのメッセージや財産分けの希望を明確に伝えるために、遺言書の作成方法やポイントについて解説します。 2.2 財産整理と相続対策 財産整理と相続対策は終活の重要なステップです。中高年特有の視点から、財産の整理や相続対策の方法について詳しく説明します。家族や遺族への思いやりを忘れずに進めましょう。 2.3 健康管理と介護計画 健康管理と介護計画も中高年にとって重要です。自身の健康状態をチェックし、介護に備える方法や、健康を維持するためのアドバイスを提供します。充実した晩年を過ごすためのステップについて考えましょう。 豊かな終活を実現する方法 終活を充実させるための具体的な方法について見ていきましょう。 3.1 趣味や趣向の反映 終活は自分らしいスタイルで行うことが大切です。趣味や趣向を反映させ、準備や計画を進めましょう。中高年らしい工夫やアイデアを活用しましょう。 3.2 終活のコミュニケーション 終活は家族や友人とのコミュニケーションの機会でもあります。感謝の気持ちを伝えたり、家族とのコミュニケーションを大切にしましょう。 3.3 社会貢献と遺産の伝承 中高年の終活には、社会貢献や遺産の伝承も含まれます。自身の経験や知識を次世代に伝え、社会に貢献する方法について考えましょう。遺産や価値観を後世に残すことは、充実した終活の一環です。 3.4 終活の専門家への相談 終活に関する疑問や不安がある場合、専門家への相談が役立ちます。法律家、税理士、相続コンサルタントなどの専門家からアドバイスを受けることで、スムーズな終活を進めることができます。専門家のサポートを活用しましょう。 中高年の終活を充実させる 60歳以上の中高年にとって、終活は豊かな人生の締めくくりを準備する大切なプロセスです。終活を通じて、家族への感謝と愛を伝え、自身の人生を振り返りましょう。遺言書の作成や財産整理、健康管理などのステップを踏みながら、充実した終活を実現しましょう。自分らしいスタイルで終活を進め、後世に価値を伝えることで、豊かな人生の締めくくりを迎えることができるでしょう。終活に関する疑問やアドバイスは、専門家や家族とのコミュニケーションを通じて解決しましょう。自身の未来をしっかりとサポートするために、終活に取り組んでいきましょう。

葬式は大切な人との別れを心に残る形で送るための重要なイベントです。終活の一環として葬式の準備を進めることで、愛する人への最後の贈り物をすることができます。本記事では、心に残る葬式のための準備について3つのポイントを解説します。大切な人を想い、心温まる葬儀を行うための準備を始めましょう。 1: 葬式の準備を進める前に考えること 葬式の準備を進める前に留意すべきポイントについて見ていきましょう。 1.1 故人の意向を尊重する 葬式の準備を進める際には、故人の意向を尊重することが大切です。遺言や直近の意向を確認し、故人が望んでいた形で葬儀を行うことで、心に寄り添った別れを実現できます。 1.2 家族や親しい人との話し合いを大切にする 葬式の準備においては、家族や親しい人との話し合いを大切にすることが重要です。感情や意見を共有し合うことで、一体感のある葬儀を計画することができます。 1.3 葬式のスタイルや予算を考慮する 葬式のスタイルや予算を考慮することも重要です。家族の希望や故人の人生観に合わせて葬儀を進めることで、心に残る葬式を実現できるでしょう。 2: 心に残る葬式の演出とセレモニー 2: 心に残る葬式の演出とセレモニー 心に残る葬式のための演出とセレモニーについて見ていきましょう。 2.1 メッセージや手紙を贈る 葬式でのメッセージや手紙を贈ることで、故人への感謝や想いを表現することができます。家族や参列者が心温まるメッセージを伝えることで、別れをより深く感じることができるでしょう。 2.2 故人の趣味や人生をテーマにした演出 葬式の演出を故人の趣味や人生をテーマにすることで、故人の人生を振り返ることができます。写真や映像を使ったスライドショー、趣味に関連したアイテムを展示することで、故人を偲ぶ時間を大切にすることができます。 2.3 参列者との交流の場を設ける 葬式では参列者との交流の場を設けることも大切です。故人との思い出を共有し合い、共に故人を偲ぶことで、心のつながりを深めることができるでしょう。 3: 終活としての葬式の意義 3: 終活としての葬式の意義 葬式を終活の一環として捉える意義について考えてみましょう。 3.1 遺族の心の整理と成長の機会 葬式の準備や参列を通じて、遺族は故人との別れに向き合い、心の整理をする機会となります。また、家族や親しい人と共に葬式を迎えることで、成長と絆の深まりが期待できます。 3.2 故人への感謝と愛を形にする (続き) 葬式は故人への最後の感謝と愛を形にする場です。故人の思い出や教えを大切にし、葬儀を通じて故人への感謝と愛を表現することで、故人の遺志を継ぐことができます。また、葬式でのメッセージや手紙を贈ることで、故人との絆を深めることができるでしょう。 3.3 自らの意思を反映した最後のイベント 終活として葬式を準備することは、自らの意思を反映した最後のイベントとして捉えることができます。故人が望む形で葬儀を進めることで、自らの生き方や思いを周囲に伝えることができます。このような葬式は、参列者にとっても心に残るものとなるでしょう。 3.4 未来への希望と成長の糧 葬式は別れの場ではありますが、未来への希望と成長の糧ともなります。故人を偲びながら、家族や友人と共に力を合わせて歩んでいく姿勢を持つことで、未来への前向きな気持ちを持つことができるでしょう。 愛と感謝を込めて葬式の準備を始めよう 葬式は大切な人との最後の別れを心に残る形で送るための大切なイベントです。終活の一環として葬式の準備を進めることで、愛する人への最後の贈り物をすることができます。故人の意向を尊重し、心に残る葬儀の演出とセレモニーを計画し、自らの意思を反映した最後のイベントとして葬式を捉えましょう。大切な人を想い、感謝と愛を込めて葬式の準備を始めることで、心温まる別れを実現することができるでしょう。

セミナー動画のURLはこちらから https://kotodama-post.com/seminar ~何から始める~大切な家族を守る相続対策 2023年6月20日(火)開催いたしました。 【無料オンライン終活セミナー】~何から始める~大切な家族を守る相続対策 近年、終活というキーワードはメディアでも取り上げられ、自身の終末や遺産、相続に関する準備や検討を行うことが必要だという認識が広がっております。しかし、実際には何を始めたらよいのかわからず、後回しになることがよく見られます。また自分の家族は、相続でもめることはないからそこまで気にしなくて大丈夫という方も多いのではないでしょうか。その結果、相続において望んでいなかった争いが起こってしまったケースは少なくありません。 今回、司法書士、行政書士の資格を保有し、数々のメディアにも出演されているグランサクシードグループ代表 山口 里美さまを講師として迎え、『~何から始める?~大切な家族を守る相続対策』と題して、相続の基本のキを学べる無料セミナーを開催いたしました。相続とは?から、どういう時にもめやすい?、遺言書の重要性など、わかりやすくご説明いたします。 その後、資産の整理や家族へのメッセージなど、終活を始める第一歩に役立つツール「コトダマ」のご説明をさせていただきます。 まだ終活を始めていない、相続に興味がある、家族に迷惑がかからないようにしたい、といったことを考えている方は、是非本セミナー動画をご視聴いただければ幸いです。 ※本セミナーは株式会社CONNECTが主催したオンラインセミナーとなります。

1. はじめに 我々が年を重ねていく中で、自分の財産をどのように扱い、そしてどのように次の世代へと引き継ぐかは、頭を悩ます大きな課題となります。これは特に、60歳以上の方々にとって深刻な問題であり、その解決策を模索する中で「終活」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。 本記事では、老後の財産を残すための重要なポイントについて解説します。私たちが生涯を通じて築き上げてきた財産を、いかに効果的に次の世代に伝えるかについてのヒントを提供します。 2. 財産の見直し:現状把握から始めよう 財産の見直し:現状把握から始めよう まず最初に行うべきことは、自分が現在どのような財産を所有しているかを把握することです。不動産、預金、株式、保険金など、すべての財産を詳細にリストアップしましょう。また、自分が現在どのような生活を送っているか、今後の生活設計はどうなっているかを再確認することも重要です。 3. 財産の管理:資産を守るための戦略 次に、自身の財産をどのように管理し、また増やすかを考えることが必要です。長寿社会となった現代では、老後の生活資金を確保するために、適切な資産運用が求められます。また、税金や相続に関する知識を深めることで、無駄な費用を減らし、財産をしっかりと守ることができます。 4. 財産の分配:適切な相続計画を立てよう 財産を次の世代に残すためには、適切な相続計画が欠かせません。遺言書の作成や生前贈与など、さまざまな手段がありますが、それぞれにはメリットとデメリットが存在します。自身の財産状況や家族構成、願望を考慮し、最適な計画を立てることが重要です。 4.1 遺言書の作成 遺言書は、自分の死後にどのように財産を分配するかを明記するための手段です。公正証書遺言や自筆証書遺言など、形式はいくつかありますが、それぞれに特徴と要件があります。遺言書は相続人間のトラブルを防ぐだけでなく、自分の意志を明確に伝えることができます。 4.2 生前贈与 生前贈与は、自分が生きている間に財産を贈る方法です。生前贈与を行うことで、相続税の節税効果を期待することができます。ただし、生前贈与は贈与税が発生するため、税金の計算や贈与のタイミングなど、細かな計画が必要です。 5. 財産の残し方:大切な人々への思いを形にする 財産を残すための最後のポイントは、自分の思いを形にすることです。物質的な財産だけでなく、自分の経験や価値観、思い出などもまた、大切な財産です。これらをどのように次の世代に伝えるかを考えることで、自分の生きた証を残すことができます。 6. 終わりに 老後の財産を残すためには、自分の財産を把握し、適切に管理し、そして適切に分配することが重要です。そして、最後に、自分の思いを形にすることで、財産を通じて自分自身を次の世代に伝えることができます。このようにして、私たちは自分の人生を振り返り、そして未来に向けて一歩を踏み出すことができます。 老後の生活は、自分自身の手で切り開くものです。その一環として、財産をどのように残すかを考え、行動することは、自分自身の生活をより良くするための重要な一歩となります。それは、自分だけのためではなく、大切な人々のためにもなります。財産を通じて、自分の思いを次の世代に伝えることで、自分の存在が永続き、次の世代へとつながっていくのです。 これからも、私たちは老後の財産を残すためのポイントを探求し続けます。そして、その情報を共有することで、皆さんが安心して未来に向けて一歩を踏み出すことができるように支援していきます。 この記事が、財産を残すためのヒントとなり、皆さんの終活の一助となれば幸いです。終活は決して容易な作業ではありませんが、その成果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。何よりも、大切な人々との未来を守るための重要な一歩となるでしょう。 最後に、皆さんに一つだけ伝えたいことがあります。それは、「終活は一人で行うものではない」ということです。家族や友人、専門家と一緒に、自分の人生を見つめ直し、未来を考えることが大切です。一緒に悩み、一緒に考え、一緒に解決策を見つけることで、終活はさらに意味深いものとなります。 皆さんが安心して未来に向かって一歩を踏み出せますように。

はじめに 40歳以上の大人となると、多くの人々が子育てやキャリア形成に忙しい毎日を送っています。その中で、なかなか考える時間を見つけられないのが、自身の「終活」についてです。しかし、終活は自分自身だけでなく、子供たちや家族全体の未来を考える重要なプロセスです。今回は、子育て世代が終活をどのように考え、どのように準備を進めていくべきかについて深掘りしてみましょう。 子育て世代と終活について 終活とは、「終の活動」を意味し、自分の人生の終わりに向けて、自分自身や家族が安心して過ごせるように準備をすることを指します。子育て世代が終活について考える理由は二つあります。一つは自分自身のため、そしてもう一つは子供たちのためです。 自分自身のための終活 人は誰でも必ずいつかはこの世を去るもの。そんな最後の時に、自分がどのような医療を受けるか、また自分の財産はどのように分配されるかなど、自分自身の意志を明確にすることは、自分の人生を自分らしく終える上で非常に重要です。 子供たちのための終活 また、子供たちのためにも終活は重要です。自分が亡くなった後、子供たちが財産をめぐって争うことなく、また亡くなった親の意志を尊重しながら適切に財産を管理できるように、適切な遺言や財産の分配計画を作ることが大切です。 子育て世代が終活を始めるタイミング 子育て世代が終活を始めるべきタイミングは「今」です。なぜなら、終活は一日や二日で終わるものではなく、長期的な視点で考えるべきものだからです。また、予期せぬ事故や病気が自分自身や家族を襲う可能性もあります。そのような状況に備えて、早めの準備が重要となります。 終活の準備方法 終活の準備方法 では、具体的にどのように終活の準備を進めていけば良いのでしょうか?以下に、終活の準備を進めるステップを詳しく解説します。 1. 遺言書を作成する 遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分配や、自分の最後の意志を明確にするための重要なドキュメントです。遺言書を作成することで、子供たちが財産をめぐって争うことを防ぐことができます。 2. 保険について考える 生命保険や医療保険など、自分や家族が予期せぬ事態に見舞われた時に備えるための保険について、適切なプランを選びましょう。特に、自分が亡くなった後の家族の生活資金を保証するための生命保険は必要不可欠です。 3. 葬儀や墓地の計画を立てる 自分自身の葬儀の形式や、墓地の場所などをあらかじめ決めておくことも、終活の一部です。これにより、自分が亡くなった時の家族の負担を軽減することができます。 4. 資産の整理をする 銀行口座、不動産、株式など、自分が持つ資産を全て把握し、整理することも重要です。これにより、自分が亡くなった後に、子供たちがスムーズに財産を引き継ぐことができます。 5. 生前贈与を考える 生前贈与は、自分が生きている間に、自分の資産の一部を子供たちに贈ることを指します。これにより、相続税を節約することができるだけでなく、自分が生きている間に子供たちが自分の資産を活用することができます。 終活の準備は早めに 終活は自分自身の人生の終わりに向けた準備ですが、それは同時に、自分が大切に思う家族や子供たちの未来に向けた準備でもあります。人生の終わり について考えることは決して楽しいことではありませんが、それを避けてしまうと、自分が亡くなった後、子供たちや家族が困難な状況に直面する可能性があります。 だからこそ、早めに終活の準備を始め、自分の意志をしっかりと形にしましょう。そして、自分が築き上げた財産を大切に扱い、自分自身の人生を自分らしい形で終えることができるようにしましょう。 終活の準備は時間と労力を必要としますが、その結果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。自分自身と家族のために、今日から終活の準備を始めてみてはいかがでしょうか。 最後に、終活の準備は一人で行うものではありません。法律家、税務専門家、医療専門家など、各分野の専門家に相談しながら進めていくことで、より適切な準備が可能となります。 今回は、子育て世代が終活をどのように考え、どのように準備を進めていくべきかについて解説しました。これが皆さんの終活の準備の一助となれば幸いです。

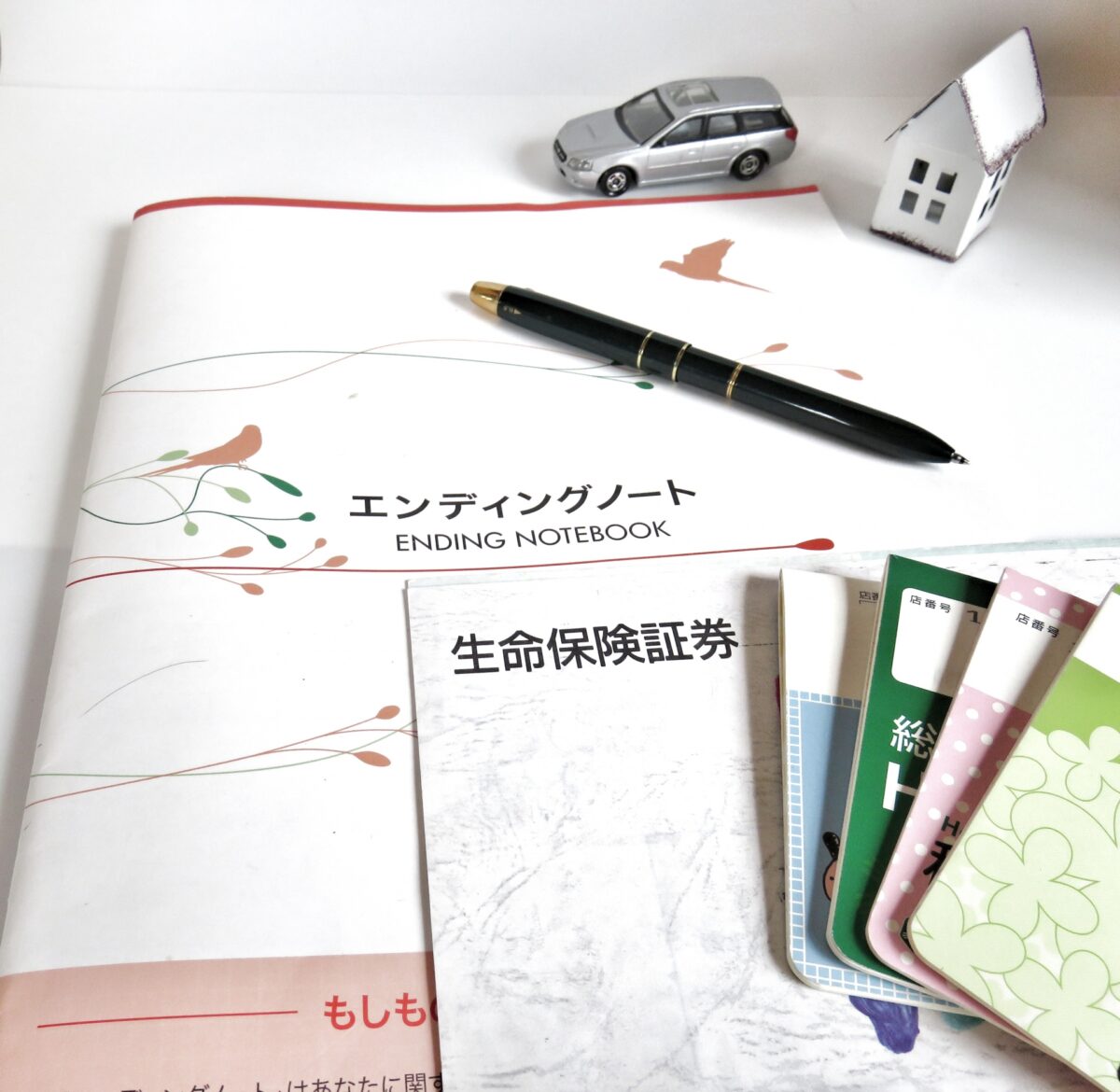

子どもにも手がかからなくなってくる40代から50代。あらためて、自身の「将来」について考え始める方も多いのではないでしょうか?より充実した老後を過ごすため、検討したいのが「終活」についてです。終活を初めるタイミングや、実際に何をやるべきなのか、相談先や具体的な方法について解説します。終活が気になり始めたタイミングで、ぜひ参考にしてみてください。 終活を初めるのに最適な時期とは? 終活を初めるのに最適な時期とは? 終活をスタートするタイミングに悩む方は、決して少なくありません。まだ若い時期に、自身の老後を具体的にイメージするのは難しいでしょう。かといって、スタートする時期が遅くなれば、具体的な行動が間に合わなくなってしまう恐れがあります。 これらの点を考慮すると、終活を始めるのにおすすめの時期は、65歳前後です。仕事が一段落し、落ち着いたタイミングを狙ってみてください。退職後は時間に余裕も生まれるでしょう。あらためて、自身の将来について検討してみてはいかがでしょうか。 もう少し早く終活をスタートしたいと思う方には、自身のライフステージに合わせて検討するのがおすすめです。ある程度子どもが育ったあとには、自分自身の老後や配偶者との将来をあらためて検討する方も多いのではないでしょうか。このような年代も、終活をスタートするのにぴったりだと言えます。 早い段階でスタートする終活は、「自身の死後を考える」というよりも、むしろ「自分と配偶者の老後をより快適にする」目的で行われるケースが目立ちます。新たなライフステージをより充実させるためにも、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。 終活でやるべきこととは? 終活について考え始めた際に、「具体的に何をすれば良いのか?」と悩む方は少なくありません。こんなときには、ぜひエンディングノートを活用してみてください。 エンディングノートとは、終活に特化した専用ノートのこと。終活で考えておきたい点、準備しておきたい点がまとめられているため、悩むことなく終活を進めていけます。「まず何を考えれば良いのか?」を明らかにしてくれるため、終活の指針としても役立つでしょう。 エンディングノートには、以下のような情報を記載します。 ・自分について・これまでの人生の略歴や特に心に残っている思い出・自分の好きなものや人・過去にもっとも辛かったことや後悔していること・家族との思い出・終末期医療に対する希望・自身の葬儀に対する希望・遺産の内容や金額・遺書の有無・相続に関する希望・自分が亡くなった際に連絡してほしい人の情報・そのほか、自身が残したい言葉 など エンディングノートには、「○○を書かなければならない」という明確な決まりはありません。自分の思う通りに書けば大丈夫です。 特に終活をスタートして間もない時期には、考えがまとまらないこともあるでしょう。エンディングノートに思うまま書き連ねるうちに、「自分自身の本当の望みと向き合えるようになった」と感じる方も少なくありません。ぜひ活用してみてください。 エンディングノートをまとめてみると、これから先、具体的にどのような手続きをとるべきなのか明確になります。 過去の思い出を振り返ってみれば、自分自身が何を大切にしてきたのかわかるでしょう。後悔している思い出も、自身の考えを知るヒントになります。これから先の人生をどう生きていけば幸せを感じられるのか、把握できるのではないでしょうか。 医療や葬儀について具体的な希望がある場合、それをかなえられる環境を、できるだけ整えておくのがおすすめです。家族に思いを伝えておくのも良いですし、具体的な情報収集をスタートするのも良いでしょう。 終活で重視されるポイントの一つが「遺産」ですが、こちらもエンディングノートをきっかけに、準備を進めていくのがおすすめです。相続人や財産に関する調査は、遺産相続に欠かせないもの。しかし財産を残した本人がいないなか、相続人が調査を進めるのは簡単ではありません。まずは自分自身で情報を洗い出してみましょう。はっきりしないものがあれば、自身の責任のもとで整理しておくのもおすすめです。処分に困りそうなものや、相続時にトラブルになりそうな財産は、自分自身で片付けてみてはいかがでしょうか。 遺産相続は法定相続分に従って分けられるのが一般的ですが、それとは異なる分配方法を希望するケースもあるでしょう。この場合、法的に有効な遺言書を残しておくのが効果的です。どのような手段で、どういった内容の遺言書を残すのか、ぜひ考えてみてください。 このように、終活で行うべき内容の幅は非常に広く、また必要な内容はそれぞれで大きく異なっています。自分の希望をかなえるため、どういった終活をすれば良いのか悩んだら、まずはエンディングノートからスタートしてみてください。書店で購入するのも良いですし、インターネット上の情報サイトからダウンロードして使うのもおすすめです。 終活で迷ったときの相談先は? 終活で迷ったときの相談先は? 終活を始める段階、またはエンディングノートをある程度書き進めた段階で、「第三者の意見を聞きたい」と思う機会もあるでしょう。このような場合には、以下の相談先を頼ってみてください。専門家目線で、アドバイスをしてくれるでしょう。 【市町村役場】 多くの市町村役場では、定期的に終活に関する相談会を開催しています。相談員として専門家を置いているところもあり、無料相談でありながら具体的なアドバイスをもらえるでしょう。エンディングノートの作成方法や配布を行っている自治体もあります。どのような内容の相談会が実施されているのか、まずはお住まいの自治体ホームページ・広報をチェックしてみてください。 【民間の終活サポート企業】 終活ブームの今、終活サポートを専門にした民間企業も増えてきています。そうした企業のセミナーや相談会も、困ったときの相談先として活用できるでしょう。セミナーは内容特化型で開催されるケースも多いもの。「老後の資産」や「葬式とお墓」など、気になるテーマに参加してみてはいかがでしょうか。有資格者による相談窓口を設置している企業も多く、あらゆる悩みに対応してもらえます。 【各種企業や専門家】 終活において、自分が何に悩んでいるのかが明らかな場合、最初からそれ専門の窓口を頼るのがおすすめです。葬儀について悩んでいるなら、葬儀会社に相談しましょう。遺言書なら司法書士や弁護士事務所がおすすめです。老後の資産形成については、銀行が相談に乗ってくれます。スピーディーに対応してもらえるでしょう。 終活は自分のタイミングで始めよう 終活をスタートする時期に、明確な決まりはありません。子育てが一段落し、今後の自分の生き方について見直したいと思ったら、終活を視野に入れて動き出してみてはいかがでしょうか。自分のこれまでを振り返り、これから何をしたいのか考えるきっかけになるでしょう。

30代後半から40代にかけて、そろそろ気になり始めるのが、親世代の終活についてです。まだまだ元気に動ける時期だからこそ、「この先」についても考えておいてもらいたいところ。とはいえ、非常に繊細な問題だからこそ、その想いを届けることをためらう方も多いのではないでしょうか?「終活してほしい!」という子どもの想いを届けるため、おすすめの方法を紹介します。 親の終活は子どもにとっても大切な問題 親の終活は子どもにとっても大切な問題 人生100年時代と言われる今、「自分の親はまだまだ元気で活動的」と安心している方も多いのではないでしょうか。確かにそれは、素晴らしいこと。しかし、人生の終わりの時期は確実に近付いています。元気な時期から親に終活をスタートしてもらうことは、子どもにとっても非常に重要な問題です。その理由は、以下を参考にしてみてください。 ・親の気持ちは、親にしかわからないから・実際に親が亡くなったあとに、バタバタする可能性が高いから・相続に関して親族間トラブルが発生する恐れがあるから 大切に想う親の最期に、その望みを叶えてあげたいと思う方も多いでしょう。しかし実際には、「こんなに近くにいたのに、親が何を望んでいたのかわからない…」と悩む方は少なくありません。 終活で自身の希望を明らかにし、子どもにもわかる形で残しておいてもらえれば、残された家族はそれに沿って手続きを進められます。葬儀に呼びたい人や自身の最期に会いたい人、残したいものや処分したいものなど、できる限りの望みに対応できるでしょう。ある程度の指針を示しておいてもらえれば、子ども側が手続きで戸惑う恐れもありません。 また、相続についても非常に大きな問題です。誰が何を相続するのかを巡って、親族間トラブルに発展するケースは多く見られます。終活の一環として遺言書を残してもらったり、自身の想いを伝えてもらったりすれば、それをもとに手続きを進められるでしょう。「親の意向なら」と、納得できる可能性も高いです。 親に終活をすすめる具体的な方法 ではここからは、親に終活をすすめる際の具体的な方法について解説します。4つの方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.できることから一緒にスタートしてみる ひと言で「終活」と言っても、その内容はさまざまです。最初からいきなり、難易度の高い活動をスタートする必要はありません。まずは「これならできるかも…」と思える内容を見定めて、一緒に取り組んでみてください。 実家の片付けや不用品の処分は、終活の一環としてもおすすめです。「実家が広く快適になる」という目に見えるメリットが期待できるため、親自身も乗り気になりやすいでしょう。「物を処分されることに抵抗がある」というタイプの親なら、自身が子ども時代に使っていた子ども部屋の整理整頓からスタートするのもおすすめです。 ★2.具体的な例を出してみる 終活ブームの今、具体的な取り組みを始めている方は少なくありません。「○○さんも最近終活を始めたそうだよ」と具体的な情報を伝えることで、「自分もやった方が良いのでは?」という気持ちを刺激できるでしょう。 親にとって身近な人の名前を挙げるのが一番ですが、芸能人や著名人の名前を挙げてみるのもおすすめです。親と同じ世代の人であれば、共感を覚えるのではないでしょうか。また子どもが生まれたあとであれば、自分自身を例に出すのもおすすめです。「将来子どもが困らないように、自分にできることからスタートしている」と近況報告をすれば、親側の気持ちにも変化が生まれるのではないでしょうか。 ★3.将来について親の希望を聞いてみる 終活のきっかけは、日常生活のさまざまな場面に潜んでいます。「終活」という漠然とした行動ではなく、より詳細な疑問を、親自身に問いかけてみるのもおすすめです。 ・もしも入院したら誰に面倒を見てほしいのか?・入院時に使える保険はどのように対応すれば良いか?・病院や介護施設に対して、何か希望はあるか?・将来的に実家をどうしたいか? 家族同士の雑談の中でも、将来に向けた親の希望は聞き出せるでしょう。一度にすべてを明らかにする必要はありませんが、親の気持ちの一端だけでも知っておけば、いざという場面で役立つはずです。こうした会話をきっかけに、親自身の考えを促し、より積極的な終活につながる可能性もあるでしょう。 ★4.自分以外からおすすめしてもらう 親にとっても子どもにとっても、終活は重要なもの。とはいえ、子どもからそれを伝えられても、素直に応じられない人がいるのも事実です。普段から年寄り扱いされるのを嫌う方や、子どもの意見になかなか耳を傾けてくれない方には、別方向からアプローチすると良いでしょう。 最近は、「終活」をテーマにした参加型イベントやセミナーも多く開催されています。「一緒に遊びに行く」といった雰囲気で、出かけてみてはいかがでしょうか。終活がなぜ重要なのか、また具体的に何をしておけば良いのか、主催者側が説明してくれます。 子どもの意見を受け入れられなくても、第三者のプロの意見を聞き入れられる方は多いものです。自分一人の力でがんばろうとするのではなく、ぜひ親にとって受け入れやすい方法を検討してみてください。 確実に困る情報だけでも把握しておこう 親に終活をすすめるのは難しい…と思う方もいるでしょうが、実際に、「把握しておかなければ困る情報」は多いものです。終活そのものをおすすめできなくても、最低限、以下の情報だけはまとめておいてもらえると安心です。 ・口座を持っている金融機関情報・隠し金庫や隠し財産の有無・各種料金の引き落とし口座・デジタル上のデータ(利用サービスや暗証番号など) 親側にも、「将来」に対する想いはあるはずです。なぜこれらの情報が必要なのか、子どもが知らなかった場合にどういったリスクがあるのか真摯に伝えることで、きっと対応してもらえるでしょう。 親に終活してほしい想いを届けるために 親に終活してほしい想いを届けるために 親がある程度の年齢になってくると、「終活してほしい…」と思う方も多いでしょう。終活は、ただ死を待つだけの活動ではありません。自分自身の老後をより充実させるための活動でもあります。終活の意味を伝え、できれば一緒にスタートしてみてください。最初の一歩さえ乗り越えられれば、そのあとは自分で、必要なことを探し情報をまとめていける方も多いものです。 なかなか伝わらない場合は、周囲の手を借りることも積極的に検討してみてください。距離が近いからこそ、子どもの言葉になかなか耳を傾けられない方は多いものです。今回紹介したコツも参考にして、「自分自身のためにも、そろそろ終活してほしい」という子どもの想いを届けてみてください。

終活をスタートするため、「まずは情報収集したい」と思う方も多いのではないでしょうか。終活に関する各種情報を手に入れるためには、終活セミナーを活用するのがおすすめです。終活セミナーとは具体的にどのようなもので、何を学べるのでしょうか?セミナーの流れや探し方、参加方法など、気になる点をまとめます。 終活セミナーとは? 終活セミナーは、終活に関する情報提供を目的に行われるイベントを指します。 ・お墓はどのようにするのか?・終活を見据えた保険やお金はどう捉え、どのように準備すれば良いのか?・葬儀にはどのような種類があり、どの程度の費用がかかるのか?・相続で揉めないためにはどういった準備をするのが効果的か?・遺言を残すためにはどうすれば良いか?・エンディングノートの活用方法は?・生前整理は何をどう進めるべきか? このような情報を、終活のプロから直接教えてもらえるでしょう。終活をスタートする際には、「まず何からやればいいのかまったくわからない…」という方も少なくありません。このような場合にも、指針を示してくれるのが各種セミナーだと言えます。 終活セミナーの多くは、終活に関わる各種企業や団体が実施しています。無料で参加できるセミナーも多いのは、情報提供そのものが、各企業の宣伝を兼ねているからです。ぜひ積極的に活用してみてください。 終活セミナーの具体的な流れとは? 終活セミナーの多くは、以下のような流れで進められます。 1.受付2.座学での情報提供3.体験メニュー4.個別相談会 会場に到着したら、まずは受付を済ませましょう。そこで当日のプログラムを教えてもらえます。一般的には、まず参加者全員が集められ、セミナーを受けます。当日のテーマによって、話の内容や時間は変わってくるでしょう。終活の中には体験型のメニューを売りにしているところも多く、座学のあとはそうしたイベントを体験できます。最後に個別での相談の機会が設けられ、セミナーは終了です。 終活セミナーはどう選ぶ?選び方のポイント3つ 終活セミナーはどう選ぶ?選び方のポイント3つ 終活に興味を抱き、初心者向けのセミナーを探してみると、非常に多くのイベントがヒットするかと思います。終活ブームの今、終活セミナーの数も増えていますから、ぜひ好みのものを選んでみてください。 「どれを選べば良いのかわからない…」という場合には、以下の3つのポイントを意識しましょう。自身のニーズに合ったセミナーを見つけやすくなるはずです。 ★ポイント1「セミナーの内容をチェックしてみよう」 終活セミナーには、大きくわけて2つのタイプが存在しています。 ・総合型セミナー・テーマ特化型セミナー 総合型セミナーは、「終活とは何か?」というテーマから、ざっくりと大きく教えてくれるイメージです。さまざまなテーマについて表面的な知識を教えてくれるものの、より深い知識を求める方には、物足りない内容と言えるかもしれません。 一方でテーマ特化型セミナーは、終活の中でも、特定の分野にのみ深く切り込むタイプのセミナーです。葬儀・遺言・相続・お墓・生前整理など、自分が知りたい内容のセミナーを選んで参加すれば、表面的な基礎知識だけではなく、自分がこれから何をどうするべきか、より突っ込んだ情報を得られるでしょう。 どちらのタイプにもメリットがあればデメリットもあります。自分に合わないタイプを選択してしまうと、「せっかくセミナーに参加したものの、得られるものが少なかった…」といった事態にも陥りかねません。まずは自身が終活に参加する目的をはっきりさせ、セミナーの内容についても詳しくチェックしてみましょう。 総合型なのか特化型なのか、また特化型の中でも特に何を知りたいと思っているのか、ニーズをはっきりさせると、自分に合ったセミナーも見つけやすくなります。 ★ポイント2「セミナーの開催もとや費用を確認しよう」 終活セミナーは、さまざまな企業・団体が主催しています。セミナー選びで悩んだときには、開催もとに注目してみるのも良いでしょう。保険に関する話を聞きたい場合には、保険会社が主催するセミナーを選ぶのがおすすめ。葬儀について聞きたいときには、葬儀会社主催のセミナーを選択すると、より終活に活かせる話を聞けるはずです。 ただし企業にとっての終活セミナーとは、自社サービスを宣伝する絶好の機会でもあります。セミナーで自社のサービスを積極的にアピールしたり、中には強引に契約や購入を迫ったりするケースもあるかもしれません。なんとなく流されて契約してしまわないよう、気持ちをしっかりと持って参加するのがおすすめです。 「強引におすすめされると断れないかも…」と不安を感じる場合には、自治体が主催するタイプの終活セミナーを探してみてください。企業主導型よりも数は少なくなりますが、一部の企業から猛烈な営業を受けるようなリスクはありません。 またセミナーの参加費用から、参加先を選択するのもおすすめです。無料のセミナーも多く開催されていますが、一部有料セミナーもあります。とはいえ、「お金がかかるから悪い」ということではありません。お金をとる分、質の高い話を聞けたり、珍しいイベントに参加できたりする可能性も。内容と費用のバランスも、チェック項目の一つになります。 ★ポイント3「自分の疑問を解消できるかどうか見極めよう」 終活セミナーに参加する場合、自分自身の生活の中で、何か具体的な悩みや不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。このような場合にチェックしたいのが、「個別で相談する機会が設けられているか?」という点です。 終活に関わる情報には、それぞれの個々の事情も深く関わってくるもの。個別相談の機会があれば、自身の状況を伝えた上で、適切なアドバイスを受けられるでしょう。ぜひこちらもチェックしてみてください。 終活セミナーへの参加方法は? 終活セミナーに参加したい!と思ったら、まずは以下のような手段でセミナー情報を集めましょう。 ・インターネット・新聞の折り込み広告・終活関連企業のコマーシャル 気になるイベントを見つけたら、インターネットや電話で申し込みをします。人気イベントの場合、告知してからあっという間に席が埋まってしまう可能性も。できるだけ早く行動に移すことをおすすめします。 終活セミナーを活用して終活情報を収集しよう 終活セミナーを活用して終活情報を収集しよう 手軽に参加できる終活セミナーは、終活に関する情報収集の場として最適です。「まだ終活をスタートしていない」「あまり真剣に考えてこなかった…」という方でも気軽に参加できますから、ぜひ活用してみてください。 それぞれのセミナーの特徴を理解した上で参加すれば、より意義のある時間にできるでしょう。今回紹介した情報をもとに、まずは気になる終活セミナーを探してみてはいかがでしょうか?就活の第一歩を踏み出せるはずです。

「そろそろ終活をスタートしよう」と思う方におすすめなのが、エンディングノートです。終活ノートとも呼ばれるエンディングノートは、自身の考えをまとめ、また大切な人たちへ最期のメッセージを残すための支えになってくれるでしょう。 とはいえ実際には、「エンディングノートにメッセージを、と言われても…具体的に何をどう書けば良いのかわからない」と悩む方も少なくありません。エンディングノートに記載するべき内容と、ぜひ残しておきたいメッセージや書き方について解説します。 エンディングノートに記しておきたい3つの内容 エンディングノートは、自分のこれまでを振り返り、考えをまとめるために記すものです。 ただ漠然と「終活をスタートしよう」と思っても、考えがまとまらないという方は決して少なくありません。ノートに文字として記すことで、自身の本当の希望も見えやすくなるでしょう。また、自身が亡くなったあとに、身近な人に遺志を伝えるツールとしても機能してくれます。 エンディングノートは遺書とは違い、「自分の好きなように、自由に記載できる」というメリットがあります。とはいえ、自身が亡くなったあとのことまで考えるなら、以下の3つの内容を含めておくと安心です。 ★1.情報 エンディングノートには、これまでの人生や終活に関連する情報(データ)を記載するのがおすすめです。各種情報をわかりやすくまとめておけば、老後の生活を充実させるためにも使えますし、万が一のときにも焦る必要はなくなるでしょう。 具体的には、以下のような情報をまとめておくと良いでしょう。 ・知人や友人、家族の連絡先・自身が保有する財産について・銀行口座や保険に関する情報・過去の人生の振り返り 実生活の中でさまざまな場所に散らばっている情報を、一か所にまとめるための作業です。特に難しいことを考える必要がないため、比較的記入しやすい項目と言えるでしょう。「エンディングノートにまず何から書けば良いのかわからない…」と思う場合には、ぜひここからスタートしてみてください。 ★2.自身の希望 エンディングノートには、自身の希望を自分の言葉で記載しておくのがおすすめです。正式な遺言書のように法的効力を持つわけではありませんが、自身が言葉を発せなくなったあとでも、希望を伝えるツールとして機能してくれます。 ・葬儀はどのようなスタイルを希望するのか?・誰に見送ってほしいのか?・遺産分割に関する要望 これらのポイントを踏まえて準備しておくと、残された家族にとっても役立つのではないでしょうか。 ★3.大切な人へのメッセージ 終活のためのエンディングノートは、必要な「情報」と「自身の希望」さえそろっていれば、十分な価値を持つものです。とはいえ、「自身の言葉を残す最後の機会」と捉えると、それだけでは少々形式ばった印象になってしまう可能性も。大切な人へのメッセージを残す場としても、ぜひ活用してみてください。 ・配偶者・子ども・両親・孫・友人 大切な人それぞれに宛てたメッセージを残しておけば、エンディングノートにより一層厚みが生まれ、自身の気持ちも届けやすくなるでしょう。 大切な人へのメッセージはどう記せばいい? 大切な人へのメッセージはどう記せばいい? エンディングノートを記載する際に、もっとも悩みやすいのが、大切な人に向けたメッセージでしょう。とはいえ、難しく考える必要はありません。自分の気持ちを、そのまま素直に記せば大丈夫です。 「何も書く内容が思い浮かばない…」という場合には、メッセージを残す相手との思い出を、ひとつひとつ丁寧に振り返ってみてください。事実をそのまま、エンディングノートに記載していっても良いでしょう。そのとき自分がどう感じていたのか、書き残すだけでも立派なメッセージとして機能してくれるはずです。 またエンディングノートに記載するメッセージで、忘れてはいけない内容が2つあります。それは「感謝」と「謝罪」です。相手の行動に感謝していることがあれば、しっかりとメッセージとして記しておきましょう。謝罪の言葉も同様です。 感謝や謝罪は、口にするのが難しいもの。家族という近しい関係になると、「なんとなく伝わっているだろう」とあいまいに判断してしまいがちです。しかし実際には、自分の思っている以上に伝わっていない可能性も。エンディングノートに記すメッセージは、最期のチャンスと捉えて良いでしょう。 普段は言えないような恥ずかしい言葉も、「エンディングノートなら自由に書ける」という方も決して少なくありません。面と向かって伝えるわけではありませんから、どんな言葉も素直な気持ちで記してみてください。 ただし、怒りや恨みの気持ちだけは、冷静に判断するのがおすすめです。エンディングノートに記すメッセージは、文字通り「最期の言葉」になりますから、自分が思う以上に相手の心に重く沈み込んでしまう可能性があるでしょう。 気持ちがたかぶっているときには、怒りや恨みの感情が素直にそのまま出てしまうかもしれません。このような場合には、ぜひ、一定の時間をおいたあとに見返してみてください。冷静になれば、本当に最期の言葉がこれでいいのか、おのずと見えてくるでしょう。 エンディングノートに記すメッセージ…おすすめ2スタイル メッセージの残し方で悩んだときには、以下の2スタイルを参考にしてみてください。どう書けば良いのか、悩みを抜け出すヒントになるでしょう。 ★手紙スタイル メッセージをどう書けば良いのか迷ったときには、メッセージを残したい相手それぞれに宛てた、手紙をイメージするのがおすすめです。エンディングノートという形にこだわらないことで、書きやすくなるのではないでしょうか。 相手へのメッセージは、実際に便箋にしたためて、封筒に入れて保管しておくのもおすすめです。エンディングノートにはさんでおけば、紛失する恐れもありません。ノートではなく便箋にすることで、その人だけに読んでほしいメッセージも残せるでしょう。 ★箇条書きスタイル どうあってもメッセージが書けない、手紙スタイルも苦手…という方には、箇条書きスタイルがおすすめです。自分の思うまま、短文でひとつひとつまとめていきましょう。「○○のときに△△してくれたのが嬉しかった」程度でも、メッセージとしては十分です。 箇条書きスタイルなら、思いついたときに手軽に足していけるというメリットもあります。エンディングノート上にメッセージを残したい相手それぞれの専用ページを作り、どんどん埋めていってください。文章を整えようとがんばる必要はありません。 エンディングノートを活用してより豊かな終活を エンディングノートを活用してより豊かな終活を 終活の入り口としてぴったりのエンディングノート。終活ブームの今、その種類も非常に豊富です。ぜひ自分にとって書きやすいものを手に取ってみてください。 必要な情報や自身の死後に伝えたい遺志のほか、身近な人へのメッセージを残す場としても、エンディングノートは最適です。記しておきたい内容や書き方を学んだら、心豊かな終活をスタートしましょう。

ニアライフの充実は、介護と終活のバランスをとり、準備をすることから始まります。高齢になると、介護が必要になるリスクがある一方で、終活も自分自身と家族のために大切です。この記事では、介護と終活の両立について詳しく探求し、シニアライフを充実させるためのステップを提案します。家族とのコミュニケーションを通じて、安心できる未来に向けた準備をしましょう。 介護と終活の重要性 介護と終活の重要性 1.1 介護が必要になるリスク 高齢になると、誰もが介護が必要になるリスクを抱えています。身の回りの環境や生活状況に応じて、介護が必要になる確率は異なりますが、その可能性を理解しましょう。 1.2 介護にかかる費用と負担 介護には経済的な負担が伴います。介護保険や公的支援制度について知り、費用を軽減する方法を考えましょう。また、介護を担う家族の負担も考慮し、家族とのコミュニケーションを大切にしましょう。 終活の意義とステップ 終活の意義とステップ 2.1 終活の概要 終活は、自分自身や家族のために、人生の最後を準備する活動です。遺言書や葬儀の準備、遺産の整理など、終活の内容と重要性を理解しましょう。 2.2 終活のステップ 終活は段階的に進めることが大切です。適切なステップを踏みながら、終活を進める方法について説明します。 介護と終活の両立 3.1 介護と終活の調整 介護と終活は同時に進めることができますが、調整が必要です。介護を行いながら、終活を進めるコツやポイントについて述べます。 3.2 家族とのコミュニケーション 介護と終活は家族との協力が不可欠です。家族とのコミュニケーションを円滑にし、支え合いながら進めましょう。 結論 介護と終活は、シニアライフにおいて重要な要素です。介護の必要性に備えつつ、終活を進めることで、自分自身と家族の将来に備えましょう。家族との協力と計画的な行動によって、安心できるシニアライフを送ることができるでしょう。

60歳以上の中高年にとって、終活は豊かな人生の締めくくりを準備する重要なプロセスです。この記事では、中高年のための終活ガイドを提供します。家族や自身の未来を思いやりを持って計画し、準備するためのヒントやアドバイスを詳しく解説します。自分らしい終活を進め、大切な人々に感謝と愛を伝えましょう。 終活の意義と目的 終活の基本について理解しましょう。 1.1 終活とは何か 終活は、人生の締めくくりに向けた準備と計画のプロセスです。中高年の視点から、終活の基本的な意味や目的について説明します。 1.2 終活の重要性 なぜ終活が重要なのでしょうか?中高年にとって、終活を行うことのメリットや家族への負担軽減について詳しく説明します。終活を通じて、豊かな人生の締めくくりを迎えましょう。 1.3 終活と人生の転機 中高年は人生の転機に立たされることが多い時期です。終活を通じて、これからの人生をどのように楽しむかを考えましょう。新たな目標や夢を見つけるためのアドバイスを提供します。 終活の準備 終活の準備 終活に向けた実際の準備について見ていきましょう。 2.1 遺言書の作成 遺言書は終活の中でも重要な要素です。家族や遺族へのメッセージや財産分けの希望を明確に伝えるために、遺言書の作成方法やポイントについて解説します。 2.2 財産整理と相続対策 財産整理と相続対策は終活の重要なステップです。中高年特有の視点から、財産の整理や相続対策の方法について詳しく説明します。家族や遺族への思いやりを忘れずに進めましょう。 2.3 健康管理と介護計画 健康管理と介護計画も中高年にとって重要です。自身の健康状態をチェックし、介護に備える方法や、健康を維持するためのアドバイスを提供します。充実した晩年を過ごすためのステップについて考えましょう。 豊かな終活を実現する方法 終活を充実させるための具体的な方法について見ていきましょう。 3.1 趣味や趣向の反映 終活は自分らしいスタイルで行うことが大切です。趣味や趣向を反映させ、準備や計画を進めましょう。中高年らしい工夫やアイデアを活用しましょう。 3.2 終活のコミュニケーション 終活は家族や友人とのコミュニケーションの機会でもあります。感謝の気持ちを伝えたり、家族とのコミュニケーションを大切にしましょう。 3.3 社会貢献と遺産の伝承 中高年の終活には、社会貢献や遺産の伝承も含まれます。自身の経験や知識を次世代に伝え、社会に貢献する方法について考えましょう。遺産や価値観を後世に残すことは、充実した終活の一環です。 3.4 終活の専門家への相談 終活に関する疑問や不安がある場合、専門家への相談が役立ちます。法律家、税理士、相続コンサルタントなどの専門家からアドバイスを受けることで、スムーズな終活を進めることができます。専門家のサポートを活用しましょう。 中高年の終活を充実させる 60歳以上の中高年にとって、終活は豊かな人生の締めくくりを準備する大切なプロセスです。終活を通じて、家族への感謝と愛を伝え、自身の人生を振り返りましょう。遺言書の作成や財産整理、健康管理などのステップを踏みながら、充実した終活を実現しましょう。自分らしいスタイルで終活を進め、後世に価値を伝えることで、豊かな人生の締めくくりを迎えることができるでしょう。終活に関する疑問やアドバイスは、専門家や家族とのコミュニケーションを通じて解決しましょう。自身の未来をしっかりとサポートするために、終活に取り組んでいきましょう。

葬式は大切な人との別れを心に残る形で送るための重要なイベントです。終活の一環として葬式の準備を進めることで、愛する人への最後の贈り物をすることができます。本記事では、心に残る葬式のための準備について3つのポイントを解説します。大切な人を想い、心温まる葬儀を行うための準備を始めましょう。 1: 葬式の準備を進める前に考えること 葬式の準備を進める前に留意すべきポイントについて見ていきましょう。 1.1 故人の意向を尊重する 葬式の準備を進める際には、故人の意向を尊重することが大切です。遺言や直近の意向を確認し、故人が望んでいた形で葬儀を行うことで、心に寄り添った別れを実現できます。 1.2 家族や親しい人との話し合いを大切にする 葬式の準備においては、家族や親しい人との話し合いを大切にすることが重要です。感情や意見を共有し合うことで、一体感のある葬儀を計画することができます。 1.3 葬式のスタイルや予算を考慮する 葬式のスタイルや予算を考慮することも重要です。家族の希望や故人の人生観に合わせて葬儀を進めることで、心に残る葬式を実現できるでしょう。 2: 心に残る葬式の演出とセレモニー 2: 心に残る葬式の演出とセレモニー 心に残る葬式のための演出とセレモニーについて見ていきましょう。 2.1 メッセージや手紙を贈る 葬式でのメッセージや手紙を贈ることで、故人への感謝や想いを表現することができます。家族や参列者が心温まるメッセージを伝えることで、別れをより深く感じることができるでしょう。 2.2 故人の趣味や人生をテーマにした演出 葬式の演出を故人の趣味や人生をテーマにすることで、故人の人生を振り返ることができます。写真や映像を使ったスライドショー、趣味に関連したアイテムを展示することで、故人を偲ぶ時間を大切にすることができます。 2.3 参列者との交流の場を設ける 葬式では参列者との交流の場を設けることも大切です。故人との思い出を共有し合い、共に故人を偲ぶことで、心のつながりを深めることができるでしょう。 3: 終活としての葬式の意義 3: 終活としての葬式の意義 葬式を終活の一環として捉える意義について考えてみましょう。 3.1 遺族の心の整理と成長の機会 葬式の準備や参列を通じて、遺族は故人との別れに向き合い、心の整理をする機会となります。また、家族や親しい人と共に葬式を迎えることで、成長と絆の深まりが期待できます。 3.2 故人への感謝と愛を形にする (続き) 葬式は故人への最後の感謝と愛を形にする場です。故人の思い出や教えを大切にし、葬儀を通じて故人への感謝と愛を表現することで、故人の遺志を継ぐことができます。また、葬式でのメッセージや手紙を贈ることで、故人との絆を深めることができるでしょう。 3.3 自らの意思を反映した最後のイベント 終活として葬式を準備することは、自らの意思を反映した最後のイベントとして捉えることができます。故人が望む形で葬儀を進めることで、自らの生き方や思いを周囲に伝えることができます。このような葬式は、参列者にとっても心に残るものとなるでしょう。 3.4 未来への希望と成長の糧 葬式は別れの場ではありますが、未来への希望と成長の糧ともなります。故人を偲びながら、家族や友人と共に力を合わせて歩んでいく姿勢を持つことで、未来への前向きな気持ちを持つことができるでしょう。 愛と感謝を込めて葬式の準備を始めよう 葬式は大切な人との最後の別れを心に残る形で送るための大切なイベントです。終活の一環として葬式の準備を進めることで、愛する人への最後の贈り物をすることができます。故人の意向を尊重し、心に残る葬儀の演出とセレモニーを計画し、自らの意思を反映した最後のイベントとして葬式を捉えましょう。大切な人を想い、感謝と愛を込めて葬式の準備を始めることで、心温まる別れを実現することができるでしょう。

セミナー動画のURLはこちらから https://kotodama-post.com/seminar ~何から始める~大切な家族を守る相続対策 2023年6月20日(火)開催いたしました。 【無料オンライン終活セミナー】~何から始める~大切な家族を守る相続対策 近年、終活というキーワードはメディアでも取り上げられ、自身の終末や遺産、相続に関する準備や検討を行うことが必要だという認識が広がっております。しかし、実際には何を始めたらよいのかわからず、後回しになることがよく見られます。また自分の家族は、相続でもめることはないからそこまで気にしなくて大丈夫という方も多いのではないでしょうか。その結果、相続において望んでいなかった争いが起こってしまったケースは少なくありません。 今回、司法書士、行政書士の資格を保有し、数々のメディアにも出演されているグランサクシードグループ代表 山口 里美さまを講師として迎え、『~何から始める?~大切な家族を守る相続対策』と題して、相続の基本のキを学べる無料セミナーを開催いたしました。相続とは?から、どういう時にもめやすい?、遺言書の重要性など、わかりやすくご説明いたします。 その後、資産の整理や家族へのメッセージなど、終活を始める第一歩に役立つツール「コトダマ」のご説明をさせていただきます。 まだ終活を始めていない、相続に興味がある、家族に迷惑がかからないようにしたい、といったことを考えている方は、是非本セミナー動画をご視聴いただければ幸いです。 ※本セミナーは株式会社CONNECTが主催したオンラインセミナーとなります。

1. はじめに 我々が年を重ねていく中で、自分の財産をどのように扱い、そしてどのように次の世代へと引き継ぐかは、頭を悩ます大きな課題となります。これは特に、60歳以上の方々にとって深刻な問題であり、その解決策を模索する中で「終活」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。 本記事では、老後の財産を残すための重要なポイントについて解説します。私たちが生涯を通じて築き上げてきた財産を、いかに効果的に次の世代に伝えるかについてのヒントを提供します。 2. 財産の見直し:現状把握から始めよう 財産の見直し:現状把握から始めよう まず最初に行うべきことは、自分が現在どのような財産を所有しているかを把握することです。不動産、預金、株式、保険金など、すべての財産を詳細にリストアップしましょう。また、自分が現在どのような生活を送っているか、今後の生活設計はどうなっているかを再確認することも重要です。 3. 財産の管理:資産を守るための戦略 次に、自身の財産をどのように管理し、また増やすかを考えることが必要です。長寿社会となった現代では、老後の生活資金を確保するために、適切な資産運用が求められます。また、税金や相続に関する知識を深めることで、無駄な費用を減らし、財産をしっかりと守ることができます。 4. 財産の分配:適切な相続計画を立てよう 財産を次の世代に残すためには、適切な相続計画が欠かせません。遺言書の作成や生前贈与など、さまざまな手段がありますが、それぞれにはメリットとデメリットが存在します。自身の財産状況や家族構成、願望を考慮し、最適な計画を立てることが重要です。 4.1 遺言書の作成 遺言書は、自分の死後にどのように財産を分配するかを明記するための手段です。公正証書遺言や自筆証書遺言など、形式はいくつかありますが、それぞれに特徴と要件があります。遺言書は相続人間のトラブルを防ぐだけでなく、自分の意志を明確に伝えることができます。 4.2 生前贈与 生前贈与は、自分が生きている間に財産を贈る方法です。生前贈与を行うことで、相続税の節税効果を期待することができます。ただし、生前贈与は贈与税が発生するため、税金の計算や贈与のタイミングなど、細かな計画が必要です。 5. 財産の残し方:大切な人々への思いを形にする 財産を残すための最後のポイントは、自分の思いを形にすることです。物質的な財産だけでなく、自分の経験や価値観、思い出などもまた、大切な財産です。これらをどのように次の世代に伝えるかを考えることで、自分の生きた証を残すことができます。 6. 終わりに 老後の財産を残すためには、自分の財産を把握し、適切に管理し、そして適切に分配することが重要です。そして、最後に、自分の思いを形にすることで、財産を通じて自分自身を次の世代に伝えることができます。このようにして、私たちは自分の人生を振り返り、そして未来に向けて一歩を踏み出すことができます。 老後の生活は、自分自身の手で切り開くものです。その一環として、財産をどのように残すかを考え、行動することは、自分自身の生活をより良くするための重要な一歩となります。それは、自分だけのためではなく、大切な人々のためにもなります。財産を通じて、自分の思いを次の世代に伝えることで、自分の存在が永続き、次の世代へとつながっていくのです。 これからも、私たちは老後の財産を残すためのポイントを探求し続けます。そして、その情報を共有することで、皆さんが安心して未来に向けて一歩を踏み出すことができるように支援していきます。 この記事が、財産を残すためのヒントとなり、皆さんの終活の一助となれば幸いです。終活は決して容易な作業ではありませんが、その成果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。何よりも、大切な人々との未来を守るための重要な一歩となるでしょう。 最後に、皆さんに一つだけ伝えたいことがあります。それは、「終活は一人で行うものではない」ということです。家族や友人、専門家と一緒に、自分の人生を見つめ直し、未来を考えることが大切です。一緒に悩み、一緒に考え、一緒に解決策を見つけることで、終活はさらに意味深いものとなります。 皆さんが安心して未来に向かって一歩を踏み出せますように。

はじめに 40歳以上の大人となると、多くの人々が子育てやキャリア形成に忙しい毎日を送っています。その中で、なかなか考える時間を見つけられないのが、自身の「終活」についてです。しかし、終活は自分自身だけでなく、子供たちや家族全体の未来を考える重要なプロセスです。今回は、子育て世代が終活をどのように考え、どのように準備を進めていくべきかについて深掘りしてみましょう。 子育て世代と終活について 終活とは、「終の活動」を意味し、自分の人生の終わりに向けて、自分自身や家族が安心して過ごせるように準備をすることを指します。子育て世代が終活について考える理由は二つあります。一つは自分自身のため、そしてもう一つは子供たちのためです。 自分自身のための終活 人は誰でも必ずいつかはこの世を去るもの。そんな最後の時に、自分がどのような医療を受けるか、また自分の財産はどのように分配されるかなど、自分自身の意志を明確にすることは、自分の人生を自分らしく終える上で非常に重要です。 子供たちのための終活 また、子供たちのためにも終活は重要です。自分が亡くなった後、子供たちが財産をめぐって争うことなく、また亡くなった親の意志を尊重しながら適切に財産を管理できるように、適切な遺言や財産の分配計画を作ることが大切です。 子育て世代が終活を始めるタイミング 子育て世代が終活を始めるべきタイミングは「今」です。なぜなら、終活は一日や二日で終わるものではなく、長期的な視点で考えるべきものだからです。また、予期せぬ事故や病気が自分自身や家族を襲う可能性もあります。そのような状況に備えて、早めの準備が重要となります。 終活の準備方法 終活の準備方法 では、具体的にどのように終活の準備を進めていけば良いのでしょうか?以下に、終活の準備を進めるステップを詳しく解説します。 1. 遺言書を作成する 遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分配や、自分の最後の意志を明確にするための重要なドキュメントです。遺言書を作成することで、子供たちが財産をめぐって争うことを防ぐことができます。 2. 保険について考える 生命保険や医療保険など、自分や家族が予期せぬ事態に見舞われた時に備えるための保険について、適切なプランを選びましょう。特に、自分が亡くなった後の家族の生活資金を保証するための生命保険は必要不可欠です。 3. 葬儀や墓地の計画を立てる 自分自身の葬儀の形式や、墓地の場所などをあらかじめ決めておくことも、終活の一部です。これにより、自分が亡くなった時の家族の負担を軽減することができます。 4. 資産の整理をする 銀行口座、不動産、株式など、自分が持つ資産を全て把握し、整理することも重要です。これにより、自分が亡くなった後に、子供たちがスムーズに財産を引き継ぐことができます。 5. 生前贈与を考える 生前贈与は、自分が生きている間に、自分の資産の一部を子供たちに贈ることを指します。これにより、相続税を節約することができるだけでなく、自分が生きている間に子供たちが自分の資産を活用することができます。 終活の準備は早めに 終活は自分自身の人生の終わりに向けた準備ですが、それは同時に、自分が大切に思う家族や子供たちの未来に向けた準備でもあります。人生の終わり について考えることは決して楽しいことではありませんが、それを避けてしまうと、自分が亡くなった後、子供たちや家族が困難な状況に直面する可能性があります。 だからこそ、早めに終活の準備を始め、自分の意志をしっかりと形にしましょう。そして、自分が築き上げた財産を大切に扱い、自分自身の人生を自分らしい形で終えることができるようにしましょう。 終活の準備は時間と労力を必要としますが、その結果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。自分自身と家族のために、今日から終活の準備を始めてみてはいかがでしょうか。 最後に、終活の準備は一人で行うものではありません。法律家、税務専門家、医療専門家など、各分野の専門家に相談しながら進めていくことで、より適切な準備が可能となります。 今回は、子育て世代が終活をどのように考え、どのように準備を進めていくべきかについて解説しました。これが皆さんの終活の準備の一助となれば幸いです。

子どもにも手がかからなくなってくる40代から50代。あらためて、自身の「将来」について考え始める方も多いのではないでしょうか?より充実した老後を過ごすため、検討したいのが「終活」についてです。終活を初めるタイミングや、実際に何をやるべきなのか、相談先や具体的な方法について解説します。終活が気になり始めたタイミングで、ぜひ参考にしてみてください。 終活を初めるのに最適な時期とは? 終活を初めるのに最適な時期とは? 終活をスタートするタイミングに悩む方は、決して少なくありません。まだ若い時期に、自身の老後を具体的にイメージするのは難しいでしょう。かといって、スタートする時期が遅くなれば、具体的な行動が間に合わなくなってしまう恐れがあります。 これらの点を考慮すると、終活を始めるのにおすすめの時期は、65歳前後です。仕事が一段落し、落ち着いたタイミングを狙ってみてください。退職後は時間に余裕も生まれるでしょう。あらためて、自身の将来について検討してみてはいかがでしょうか。 もう少し早く終活をスタートしたいと思う方には、自身のライフステージに合わせて検討するのがおすすめです。ある程度子どもが育ったあとには、自分自身の老後や配偶者との将来をあらためて検討する方も多いのではないでしょうか。このような年代も、終活をスタートするのにぴったりだと言えます。 早い段階でスタートする終活は、「自身の死後を考える」というよりも、むしろ「自分と配偶者の老後をより快適にする」目的で行われるケースが目立ちます。新たなライフステージをより充実させるためにも、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。 終活でやるべきこととは? 終活について考え始めた際に、「具体的に何をすれば良いのか?」と悩む方は少なくありません。こんなときには、ぜひエンディングノートを活用してみてください。 エンディングノートとは、終活に特化した専用ノートのこと。終活で考えておきたい点、準備しておきたい点がまとめられているため、悩むことなく終活を進めていけます。「まず何を考えれば良いのか?」を明らかにしてくれるため、終活の指針としても役立つでしょう。 エンディングノートには、以下のような情報を記載します。 ・自分について・これまでの人生の略歴や特に心に残っている思い出・自分の好きなものや人・過去にもっとも辛かったことや後悔していること・家族との思い出・終末期医療に対する希望・自身の葬儀に対する希望・遺産の内容や金額・遺書の有無・相続に関する希望・自分が亡くなった際に連絡してほしい人の情報・そのほか、自身が残したい言葉 など エンディングノートには、「○○を書かなければならない」という明確な決まりはありません。自分の思う通りに書けば大丈夫です。 特に終活をスタートして間もない時期には、考えがまとまらないこともあるでしょう。エンディングノートに思うまま書き連ねるうちに、「自分自身の本当の望みと向き合えるようになった」と感じる方も少なくありません。ぜひ活用してみてください。 エンディングノートをまとめてみると、これから先、具体的にどのような手続きをとるべきなのか明確になります。 過去の思い出を振り返ってみれば、自分自身が何を大切にしてきたのかわかるでしょう。後悔している思い出も、自身の考えを知るヒントになります。これから先の人生をどう生きていけば幸せを感じられるのか、把握できるのではないでしょうか。 医療や葬儀について具体的な希望がある場合、それをかなえられる環境を、できるだけ整えておくのがおすすめです。家族に思いを伝えておくのも良いですし、具体的な情報収集をスタートするのも良いでしょう。 終活で重視されるポイントの一つが「遺産」ですが、こちらもエンディングノートをきっかけに、準備を進めていくのがおすすめです。相続人や財産に関する調査は、遺産相続に欠かせないもの。しかし財産を残した本人がいないなか、相続人が調査を進めるのは簡単ではありません。まずは自分自身で情報を洗い出してみましょう。はっきりしないものがあれば、自身の責任のもとで整理しておくのもおすすめです。処分に困りそうなものや、相続時にトラブルになりそうな財産は、自分自身で片付けてみてはいかがでしょうか。 遺産相続は法定相続分に従って分けられるのが一般的ですが、それとは異なる分配方法を希望するケースもあるでしょう。この場合、法的に有効な遺言書を残しておくのが効果的です。どのような手段で、どういった内容の遺言書を残すのか、ぜひ考えてみてください。 このように、終活で行うべき内容の幅は非常に広く、また必要な内容はそれぞれで大きく異なっています。自分の希望をかなえるため、どういった終活をすれば良いのか悩んだら、まずはエンディングノートからスタートしてみてください。書店で購入するのも良いですし、インターネット上の情報サイトからダウンロードして使うのもおすすめです。 終活で迷ったときの相談先は? 終活で迷ったときの相談先は? 終活を始める段階、またはエンディングノートをある程度書き進めた段階で、「第三者の意見を聞きたい」と思う機会もあるでしょう。このような場合には、以下の相談先を頼ってみてください。専門家目線で、アドバイスをしてくれるでしょう。 【市町村役場】 多くの市町村役場では、定期的に終活に関する相談会を開催しています。相談員として専門家を置いているところもあり、無料相談でありながら具体的なアドバイスをもらえるでしょう。エンディングノートの作成方法や配布を行っている自治体もあります。どのような内容の相談会が実施されているのか、まずはお住まいの自治体ホームページ・広報をチェックしてみてください。 【民間の終活サポート企業】 終活ブームの今、終活サポートを専門にした民間企業も増えてきています。そうした企業のセミナーや相談会も、困ったときの相談先として活用できるでしょう。セミナーは内容特化型で開催されるケースも多いもの。「老後の資産」や「葬式とお墓」など、気になるテーマに参加してみてはいかがでしょうか。有資格者による相談窓口を設置している企業も多く、あらゆる悩みに対応してもらえます。 【各種企業や専門家】 終活において、自分が何に悩んでいるのかが明らかな場合、最初からそれ専門の窓口を頼るのがおすすめです。葬儀について悩んでいるなら、葬儀会社に相談しましょう。遺言書なら司法書士や弁護士事務所がおすすめです。老後の資産形成については、銀行が相談に乗ってくれます。スピーディーに対応してもらえるでしょう。 終活は自分のタイミングで始めよう 終活をスタートする時期に、明確な決まりはありません。子育てが一段落し、今後の自分の生き方について見直したいと思ったら、終活を視野に入れて動き出してみてはいかがでしょうか。自分のこれまでを振り返り、これから何をしたいのか考えるきっかけになるでしょう。

30代後半から40代にかけて、そろそろ気になり始めるのが、親世代の終活についてです。まだまだ元気に動ける時期だからこそ、「この先」についても考えておいてもらいたいところ。とはいえ、非常に繊細な問題だからこそ、その想いを届けることをためらう方も多いのではないでしょうか?「終活してほしい!」という子どもの想いを届けるため、おすすめの方法を紹介します。 親の終活は子どもにとっても大切な問題 親の終活は子どもにとっても大切な問題 人生100年時代と言われる今、「自分の親はまだまだ元気で活動的」と安心している方も多いのではないでしょうか。確かにそれは、素晴らしいこと。しかし、人生の終わりの時期は確実に近付いています。元気な時期から親に終活をスタートしてもらうことは、子どもにとっても非常に重要な問題です。その理由は、以下を参考にしてみてください。 ・親の気持ちは、親にしかわからないから・実際に親が亡くなったあとに、バタバタする可能性が高いから・相続に関して親族間トラブルが発生する恐れがあるから 大切に想う親の最期に、その望みを叶えてあげたいと思う方も多いでしょう。しかし実際には、「こんなに近くにいたのに、親が何を望んでいたのかわからない…」と悩む方は少なくありません。 終活で自身の希望を明らかにし、子どもにもわかる形で残しておいてもらえれば、残された家族はそれに沿って手続きを進められます。葬儀に呼びたい人や自身の最期に会いたい人、残したいものや処分したいものなど、できる限りの望みに対応できるでしょう。ある程度の指針を示しておいてもらえれば、子ども側が手続きで戸惑う恐れもありません。 また、相続についても非常に大きな問題です。誰が何を相続するのかを巡って、親族間トラブルに発展するケースは多く見られます。終活の一環として遺言書を残してもらったり、自身の想いを伝えてもらったりすれば、それをもとに手続きを進められるでしょう。「親の意向なら」と、納得できる可能性も高いです。 親に終活をすすめる具体的な方法 ではここからは、親に終活をすすめる際の具体的な方法について解説します。4つの方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.できることから一緒にスタートしてみる ひと言で「終活」と言っても、その内容はさまざまです。最初からいきなり、難易度の高い活動をスタートする必要はありません。まずは「これならできるかも…」と思える内容を見定めて、一緒に取り組んでみてください。 実家の片付けや不用品の処分は、終活の一環としてもおすすめです。「実家が広く快適になる」という目に見えるメリットが期待できるため、親自身も乗り気になりやすいでしょう。「物を処分されることに抵抗がある」というタイプの親なら、自身が子ども時代に使っていた子ども部屋の整理整頓からスタートするのもおすすめです。 ★2.具体的な例を出してみる 終活ブームの今、具体的な取り組みを始めている方は少なくありません。「○○さんも最近終活を始めたそうだよ」と具体的な情報を伝えることで、「自分もやった方が良いのでは?」という気持ちを刺激できるでしょう。 親にとって身近な人の名前を挙げるのが一番ですが、芸能人や著名人の名前を挙げてみるのもおすすめです。親と同じ世代の人であれば、共感を覚えるのではないでしょうか。また子どもが生まれたあとであれば、自分自身を例に出すのもおすすめです。「将来子どもが困らないように、自分にできることからスタートしている」と近況報告をすれば、親側の気持ちにも変化が生まれるのではないでしょうか。 ★3.将来について親の希望を聞いてみる 終活のきっかけは、日常生活のさまざまな場面に潜んでいます。「終活」という漠然とした行動ではなく、より詳細な疑問を、親自身に問いかけてみるのもおすすめです。 ・もしも入院したら誰に面倒を見てほしいのか?・入院時に使える保険はどのように対応すれば良いか?・病院や介護施設に対して、何か希望はあるか?・将来的に実家をどうしたいか? 家族同士の雑談の中でも、将来に向けた親の希望は聞き出せるでしょう。一度にすべてを明らかにする必要はありませんが、親の気持ちの一端だけでも知っておけば、いざという場面で役立つはずです。こうした会話をきっかけに、親自身の考えを促し、より積極的な終活につながる可能性もあるでしょう。 ★4.自分以外からおすすめしてもらう 親にとっても子どもにとっても、終活は重要なもの。とはいえ、子どもからそれを伝えられても、素直に応じられない人がいるのも事実です。普段から年寄り扱いされるのを嫌う方や、子どもの意見になかなか耳を傾けてくれない方には、別方向からアプローチすると良いでしょう。 最近は、「終活」をテーマにした参加型イベントやセミナーも多く開催されています。「一緒に遊びに行く」といった雰囲気で、出かけてみてはいかがでしょうか。終活がなぜ重要なのか、また具体的に何をしておけば良いのか、主催者側が説明してくれます。 子どもの意見を受け入れられなくても、第三者のプロの意見を聞き入れられる方は多いものです。自分一人の力でがんばろうとするのではなく、ぜひ親にとって受け入れやすい方法を検討してみてください。 確実に困る情報だけでも把握しておこう 親に終活をすすめるのは難しい…と思う方もいるでしょうが、実際に、「把握しておかなければ困る情報」は多いものです。終活そのものをおすすめできなくても、最低限、以下の情報だけはまとめておいてもらえると安心です。 ・口座を持っている金融機関情報・隠し金庫や隠し財産の有無・各種料金の引き落とし口座・デジタル上のデータ(利用サービスや暗証番号など) 親側にも、「将来」に対する想いはあるはずです。なぜこれらの情報が必要なのか、子どもが知らなかった場合にどういったリスクがあるのか真摯に伝えることで、きっと対応してもらえるでしょう。 親に終活してほしい想いを届けるために 親に終活してほしい想いを届けるために 親がある程度の年齢になってくると、「終活してほしい…」と思う方も多いでしょう。終活は、ただ死を待つだけの活動ではありません。自分自身の老後をより充実させるための活動でもあります。終活の意味を伝え、できれば一緒にスタートしてみてください。最初の一歩さえ乗り越えられれば、そのあとは自分で、必要なことを探し情報をまとめていける方も多いものです。 なかなか伝わらない場合は、周囲の手を借りることも積極的に検討してみてください。距離が近いからこそ、子どもの言葉になかなか耳を傾けられない方は多いものです。今回紹介したコツも参考にして、「自分自身のためにも、そろそろ終活してほしい」という子どもの想いを届けてみてください。

終活をスタートするため、「まずは情報収集したい」と思う方も多いのではないでしょうか。終活に関する各種情報を手に入れるためには、終活セミナーを活用するのがおすすめです。終活セミナーとは具体的にどのようなもので、何を学べるのでしょうか?セミナーの流れや探し方、参加方法など、気になる点をまとめます。 終活セミナーとは? 終活セミナーは、終活に関する情報提供を目的に行われるイベントを指します。 ・お墓はどのようにするのか?・終活を見据えた保険やお金はどう捉え、どのように準備すれば良いのか?・葬儀にはどのような種類があり、どの程度の費用がかかるのか?・相続で揉めないためにはどういった準備をするのが効果的か?・遺言を残すためにはどうすれば良いか?・エンディングノートの活用方法は?・生前整理は何をどう進めるべきか? このような情報を、終活のプロから直接教えてもらえるでしょう。終活をスタートする際には、「まず何からやればいいのかまったくわからない…」という方も少なくありません。このような場合にも、指針を示してくれるのが各種セミナーだと言えます。 終活セミナーの多くは、終活に関わる各種企業や団体が実施しています。無料で参加できるセミナーも多いのは、情報提供そのものが、各企業の宣伝を兼ねているからです。ぜひ積極的に活用してみてください。 終活セミナーの具体的な流れとは? 終活セミナーの多くは、以下のような流れで進められます。 1.受付2.座学での情報提供3.体験メニュー4.個別相談会 会場に到着したら、まずは受付を済ませましょう。そこで当日のプログラムを教えてもらえます。一般的には、まず参加者全員が集められ、セミナーを受けます。当日のテーマによって、話の内容や時間は変わってくるでしょう。終活の中には体験型のメニューを売りにしているところも多く、座学のあとはそうしたイベントを体験できます。最後に個別での相談の機会が設けられ、セミナーは終了です。 終活セミナーはどう選ぶ?選び方のポイント3つ 終活セミナーはどう選ぶ?選び方のポイント3つ 終活に興味を抱き、初心者向けのセミナーを探してみると、非常に多くのイベントがヒットするかと思います。終活ブームの今、終活セミナーの数も増えていますから、ぜひ好みのものを選んでみてください。 「どれを選べば良いのかわからない…」という場合には、以下の3つのポイントを意識しましょう。自身のニーズに合ったセミナーを見つけやすくなるはずです。 ★ポイント1「セミナーの内容をチェックしてみよう」 終活セミナーには、大きくわけて2つのタイプが存在しています。 ・総合型セミナー・テーマ特化型セミナー 総合型セミナーは、「終活とは何か?」というテーマから、ざっくりと大きく教えてくれるイメージです。さまざまなテーマについて表面的な知識を教えてくれるものの、より深い知識を求める方には、物足りない内容と言えるかもしれません。 一方でテーマ特化型セミナーは、終活の中でも、特定の分野にのみ深く切り込むタイプのセミナーです。葬儀・遺言・相続・お墓・生前整理など、自分が知りたい内容のセミナーを選んで参加すれば、表面的な基礎知識だけではなく、自分がこれから何をどうするべきか、より突っ込んだ情報を得られるでしょう。 どちらのタイプにもメリットがあればデメリットもあります。自分に合わないタイプを選択してしまうと、「せっかくセミナーに参加したものの、得られるものが少なかった…」といった事態にも陥りかねません。まずは自身が終活に参加する目的をはっきりさせ、セミナーの内容についても詳しくチェックしてみましょう。 総合型なのか特化型なのか、また特化型の中でも特に何を知りたいと思っているのか、ニーズをはっきりさせると、自分に合ったセミナーも見つけやすくなります。 ★ポイント2「セミナーの開催もとや費用を確認しよう」 終活セミナーは、さまざまな企業・団体が主催しています。セミナー選びで悩んだときには、開催もとに注目してみるのも良いでしょう。保険に関する話を聞きたい場合には、保険会社が主催するセミナーを選ぶのがおすすめ。葬儀について聞きたいときには、葬儀会社主催のセミナーを選択すると、より終活に活かせる話を聞けるはずです。 ただし企業にとっての終活セミナーとは、自社サービスを宣伝する絶好の機会でもあります。セミナーで自社のサービスを積極的にアピールしたり、中には強引に契約や購入を迫ったりするケースもあるかもしれません。なんとなく流されて契約してしまわないよう、気持ちをしっかりと持って参加するのがおすすめです。 「強引におすすめされると断れないかも…」と不安を感じる場合には、自治体が主催するタイプの終活セミナーを探してみてください。企業主導型よりも数は少なくなりますが、一部の企業から猛烈な営業を受けるようなリスクはありません。 またセミナーの参加費用から、参加先を選択するのもおすすめです。無料のセミナーも多く開催されていますが、一部有料セミナーもあります。とはいえ、「お金がかかるから悪い」ということではありません。お金をとる分、質の高い話を聞けたり、珍しいイベントに参加できたりする可能性も。内容と費用のバランスも、チェック項目の一つになります。 ★ポイント3「自分の疑問を解消できるかどうか見極めよう」 終活セミナーに参加する場合、自分自身の生活の中で、何か具体的な悩みや不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。このような場合にチェックしたいのが、「個別で相談する機会が設けられているか?」という点です。 終活に関わる情報には、それぞれの個々の事情も深く関わってくるもの。個別相談の機会があれば、自身の状況を伝えた上で、適切なアドバイスを受けられるでしょう。ぜひこちらもチェックしてみてください。 終活セミナーへの参加方法は? 終活セミナーに参加したい!と思ったら、まずは以下のような手段でセミナー情報を集めましょう。 ・インターネット・新聞の折り込み広告・終活関連企業のコマーシャル 気になるイベントを見つけたら、インターネットや電話で申し込みをします。人気イベントの場合、告知してからあっという間に席が埋まってしまう可能性も。できるだけ早く行動に移すことをおすすめします。 終活セミナーを活用して終活情報を収集しよう 終活セミナーを活用して終活情報を収集しよう 手軽に参加できる終活セミナーは、終活に関する情報収集の場として最適です。「まだ終活をスタートしていない」「あまり真剣に考えてこなかった…」という方でも気軽に参加できますから、ぜひ活用してみてください。 それぞれのセミナーの特徴を理解した上で参加すれば、より意義のある時間にできるでしょう。今回紹介した情報をもとに、まずは気になる終活セミナーを探してみてはいかがでしょうか?就活の第一歩を踏み出せるはずです。

「そろそろ終活をスタートしよう」と思う方におすすめなのが、エンディングノートです。終活ノートとも呼ばれるエンディングノートは、自身の考えをまとめ、また大切な人たちへ最期のメッセージを残すための支えになってくれるでしょう。 とはいえ実際には、「エンディングノートにメッセージを、と言われても…具体的に何をどう書けば良いのかわからない」と悩む方も少なくありません。エンディングノートに記載するべき内容と、ぜひ残しておきたいメッセージや書き方について解説します。 エンディングノートに記しておきたい3つの内容 エンディングノートは、自分のこれまでを振り返り、考えをまとめるために記すものです。 ただ漠然と「終活をスタートしよう」と思っても、考えがまとまらないという方は決して少なくありません。ノートに文字として記すことで、自身の本当の希望も見えやすくなるでしょう。また、自身が亡くなったあとに、身近な人に遺志を伝えるツールとしても機能してくれます。 エンディングノートは遺書とは違い、「自分の好きなように、自由に記載できる」というメリットがあります。とはいえ、自身が亡くなったあとのことまで考えるなら、以下の3つの内容を含めておくと安心です。 ★1.情報 エンディングノートには、これまでの人生や終活に関連する情報(データ)を記載するのがおすすめです。各種情報をわかりやすくまとめておけば、老後の生活を充実させるためにも使えますし、万が一のときにも焦る必要はなくなるでしょう。 具体的には、以下のような情報をまとめておくと良いでしょう。 ・知人や友人、家族の連絡先・自身が保有する財産について・銀行口座や保険に関する情報・過去の人生の振り返り 実生活の中でさまざまな場所に散らばっている情報を、一か所にまとめるための作業です。特に難しいことを考える必要がないため、比較的記入しやすい項目と言えるでしょう。「エンディングノートにまず何から書けば良いのかわからない…」と思う場合には、ぜひここからスタートしてみてください。 ★2.自身の希望 エンディングノートには、自身の希望を自分の言葉で記載しておくのがおすすめです。正式な遺言書のように法的効力を持つわけではありませんが、自身が言葉を発せなくなったあとでも、希望を伝えるツールとして機能してくれます。 ・葬儀はどのようなスタイルを希望するのか?・誰に見送ってほしいのか?・遺産分割に関する要望 これらのポイントを踏まえて準備しておくと、残された家族にとっても役立つのではないでしょうか。 ★3.大切な人へのメッセージ 終活のためのエンディングノートは、必要な「情報」と「自身の希望」さえそろっていれば、十分な価値を持つものです。とはいえ、「自身の言葉を残す最後の機会」と捉えると、それだけでは少々形式ばった印象になってしまう可能性も。大切な人へのメッセージを残す場としても、ぜひ活用してみてください。 ・配偶者・子ども・両親・孫・友人 大切な人それぞれに宛てたメッセージを残しておけば、エンディングノートにより一層厚みが生まれ、自身の気持ちも届けやすくなるでしょう。 大切な人へのメッセージはどう記せばいい? 大切な人へのメッセージはどう記せばいい? エンディングノートを記載する際に、もっとも悩みやすいのが、大切な人に向けたメッセージでしょう。とはいえ、難しく考える必要はありません。自分の気持ちを、そのまま素直に記せば大丈夫です。 「何も書く内容が思い浮かばない…」という場合には、メッセージを残す相手との思い出を、ひとつひとつ丁寧に振り返ってみてください。事実をそのまま、エンディングノートに記載していっても良いでしょう。そのとき自分がどう感じていたのか、書き残すだけでも立派なメッセージとして機能してくれるはずです。 またエンディングノートに記載するメッセージで、忘れてはいけない内容が2つあります。それは「感謝」と「謝罪」です。相手の行動に感謝していることがあれば、しっかりとメッセージとして記しておきましょう。謝罪の言葉も同様です。 感謝や謝罪は、口にするのが難しいもの。家族という近しい関係になると、「なんとなく伝わっているだろう」とあいまいに判断してしまいがちです。しかし実際には、自分の思っている以上に伝わっていない可能性も。エンディングノートに記すメッセージは、最期のチャンスと捉えて良いでしょう。 普段は言えないような恥ずかしい言葉も、「エンディングノートなら自由に書ける」という方も決して少なくありません。面と向かって伝えるわけではありませんから、どんな言葉も素直な気持ちで記してみてください。 ただし、怒りや恨みの気持ちだけは、冷静に判断するのがおすすめです。エンディングノートに記すメッセージは、文字通り「最期の言葉」になりますから、自分が思う以上に相手の心に重く沈み込んでしまう可能性があるでしょう。 気持ちがたかぶっているときには、怒りや恨みの感情が素直にそのまま出てしまうかもしれません。このような場合には、ぜひ、一定の時間をおいたあとに見返してみてください。冷静になれば、本当に最期の言葉がこれでいいのか、おのずと見えてくるでしょう。 エンディングノートに記すメッセージ…おすすめ2スタイル メッセージの残し方で悩んだときには、以下の2スタイルを参考にしてみてください。どう書けば良いのか、悩みを抜け出すヒントになるでしょう。 ★手紙スタイル メッセージをどう書けば良いのか迷ったときには、メッセージを残したい相手それぞれに宛てた、手紙をイメージするのがおすすめです。エンディングノートという形にこだわらないことで、書きやすくなるのではないでしょうか。 相手へのメッセージは、実際に便箋にしたためて、封筒に入れて保管しておくのもおすすめです。エンディングノートにはさんでおけば、紛失する恐れもありません。ノートではなく便箋にすることで、その人だけに読んでほしいメッセージも残せるでしょう。 ★箇条書きスタイル どうあってもメッセージが書けない、手紙スタイルも苦手…という方には、箇条書きスタイルがおすすめです。自分の思うまま、短文でひとつひとつまとめていきましょう。「○○のときに△△してくれたのが嬉しかった」程度でも、メッセージとしては十分です。 箇条書きスタイルなら、思いついたときに手軽に足していけるというメリットもあります。エンディングノート上にメッセージを残したい相手それぞれの専用ページを作り、どんどん埋めていってください。文章を整えようとがんばる必要はありません。 エンディングノートを活用してより豊かな終活を エンディングノートを活用してより豊かな終活を 終活の入り口としてぴったりのエンディングノート。終活ブームの今、その種類も非常に豊富です。ぜひ自分にとって書きやすいものを手に取ってみてください。 必要な情報や自身の死後に伝えたい遺志のほか、身近な人へのメッセージを残す場としても、エンディングノートは最適です。記しておきたい内容や書き方を学んだら、心豊かな終活をスタートしましょう。