自筆証書遺言よりも、確実性が高い公正証書遺言。最近では、「遺言書が原因でトラブルにならないように」との思いから、公正証書遺言を選択する方も増えてきています。とはいえ、公正証書遺言を作成するためには、さまざまな書類・資料を用意しなければいけません。具体的にどういった資料が必要になるのか、収拾方法とともに紹介します。

公正証書遺言とは?

まずは公正証書遺言の基本についておさらいしておきましょう。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言形式のこと。遺言を残したい人は、2名の証人を前に、公証人に対して遺言内容を言葉で伝えます。その内容を確認した公証人が、「遺言書」という体裁に整えて保管。自筆証書遺言とは違い、遺言書の作成を専門家にお任せできるため、法的ミスが発生しないというメリットがあります。

自筆証書遺言を自宅で保管する場合、「家族である相続人が手続き開始前に発見し、改ざん・破棄する」といったトラブルも考えられるでしょう。公正証書遺言であれば、このようなリスクはないのです。自身の遺言をより確実に管理できるでしょう。いざ相続手続きをスタートする際にも、家庭裁判所による検認は必要ありません。メリットも多い遺言方式と言えます。

公正証書遺言を残すのに必要な資料とは?

一方で、公正証書遺言にもデメリットはあります。その一つが、「遺言を残すためにさまざまな資料をそろえ、公証役場に提出しなければならない」という点です。求められる資料は、以下のとおりです。

★1.本人に関する書類や資料

公正証書遺言を残すためには、本人であることを示すための資料が必要です。具体的には、以下のようなものを準備してください。

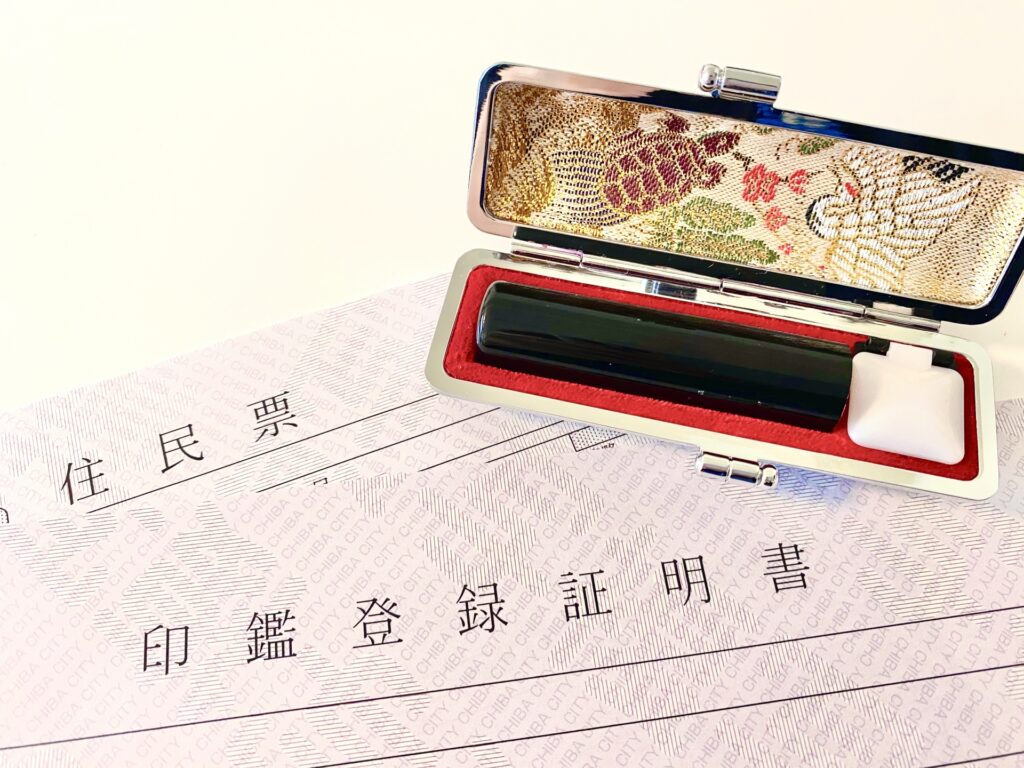

・遺言を残す人の印鑑登録証明書もしくは所定の本人確認書類

・遺言を残す人の実印

・遺言を残す人の戸籍謄本

印鑑登録証明書を使用する場合、発効後3カ月以内のものを準備しましょう。その他の身分証明書を本人確認書類として使う場合、官公庁発行の顔写真付きのものを選択してください。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが当てはまります。戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で発行できます。役場に出向けばその場で発行してもらえますし、遠方の場合は郵送での請求も可能。こちらも発行後3カ月以内の書類が必要です。

★2.財産を受け継ぐ人に関する資料

次に準備したいのは、財産を受け継ぐ人の情報を示すための資料です。法定相続人に財産を相続させたい場合と、法定相続人以外に譲りたい場合で用意する書類が異なるので、注意しましょう。

法定相続人に相続させたい場合に必要になるのは、「遺言者本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本」です。発行から3カ月以内という条件があります。法定相続人の場合、遺言を残す人の戸籍謄本に、その人との関係が記されているケースも多いでしょう。この場合、法定相続人分の戸籍謄本をわざわざ準備する必要はありません。

一方で法定相続人以外を指名して財産を渡したい場合、財産を受け継ぐ人(受贈者)の住所・氏名・生年月日がわかる書類を用意しましょう。発行から3カ月以内の住民票を用意するのが一番ですが、保険証のコピー等でも対応可能。これらの書類が準備できない場合でも、必要な情報をまとめたメモ書き等で対応してもらえる可能性があります。公証役場にて相談するのがおすすめです。

★3.相続財産に含まれる不動産に関する資料

相続財産に不動産が含まれる場合、その情報が記された資料が必要です。

・登記事項証明書

・固定資産税評価証明書

登記事項証明書には、不動産に関する詳細情報が記載されています。不動産がある場所の法務局にて請求しましょう。窓口で直接請求するほか、オンラインでの請求も可能。発行された書類は、自宅に郵送してもらえます。

固定資産税評価証明書は、遺言公正証書の作成手数料を計算するために使われます。不動産のある市税事務所や市区町村役場にて取得できますが、毎年発行される納税通知書の課税明細書でも代用可能です。

★4.相続財産に含まれる有価証券や預貯金に関する資料

相続財産に有価証券や預貯金が含まれる場合は、以下の資料を準備しましょう。

・通帳のコピー

・取引状況報告書のコピー

これらの情報は、種別や金額をまとめた資料でも代用できます。また財産を明示せずに遺言を残す場合も、公正証書遺言の作成手数料を計算するために必要です。概算で構いませんので準備しておきましょう。

★5.証人に関する資料

公正証書遺言を残すためには、証人を2人用意する必要があります。証人が決まったら、以下の資料を準備してください。

・証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業を記したメモ

・印鑑(認印可)

遺言作成当日には、証人2人の身分証明書を持参してもらいましょう。自動車運転免許証や保険証などが認められています。証人を2人用意できない場合は、公証役場で手数料を払い、準備してもらえます。この場合、自分で資料を用意する必要はありません。

すべての書類をそろえるのに必要な手数料は、数百円から数千円程度です。それほど大きな負担にはならないため、安心してください。

公正証書遺言作成には手数料が必要

公正証書遺言を作成するためには、各種書類だけではなく、手数料も用意しなければいけません。手数料の金額は相続財産の総額によって違ってきますが、2万円~5万円程度になるケースが多いようです。公証役場で証人を用意してもらう場合は、この費用にプラスして、証人用の手数料を支払う必要があります。

ちなみに、自筆証書遺言の作成には手数料は発生しません。作成した遺言を法務局で保管してもらう場合のみ、相応の手数料が発生するものの、自宅で保管するなら「紙代とインク代」程度で遺言を作成できるでしょう。

とはいえ、遺言書としての効果をより確実に持たせたいのであれば、手数料を支払ってでも公正証書遺言を選択するのがおすすめです。各種書類とともに、事前に用意しておきましょう。

公正証書遺言作成に必要な資料を知って準備しよう

公正証書遺言を作成するためには、さまざまな資料を用意する必要があります。自筆証書遺言と比較すると手間がかかるものの、より確実に遺言を残したいなら、積極的に検討してみてください。法的な知識が少ない方、初めて遺言を残す方にもおすすめです。

自分の場合どのような資料が必要になるのかは、公証役場でも説明してもらえます。自分が考えている遺言内容に基づいて、まずは相談してみましょう。その上で、できるだけ早く必要な書類・資料を集めてみてください。スムーズに手続きを進めていけるのではないでしょうか。