自筆証書遺言よりも、より確実に最期の意思を届けられる公正証書遺言。弁護士や司法書士に作成をサポートしてもらうケースも多いですが、費用節約のため「自分でやりたい!」という方もいるのではないでしょうか。公正証書遺言を自力で作成するためのポイントを、わかりやすく解説します。

そもそも公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言を残したい人が公証人の前で内容を伝え、それをもとに公証人が遺言書を作成するという、遺言書普通遺言方式の一つです。自筆証書遺言とは違って、遺言内容を自分で記す必要はありません。自分の口で伝えるだけで、専門家が正式な書類に仕上げてくれるというメリットがあります。

公正証書遺言の場合、「遺言書の形式が一定のルールを満たしていないため、法的に無効になる」といった事態はまず起こりえないでしょう。終活ブームの今、自筆証書遺言を残す方も増えてきていますが、「より確実な遺言書を」と願う方々には公正証書遺言の方が人気です。

公正証書遺言を残すために欠かせない公証人は、長年、裁判官や検察官として実務を行ってきたような、いわゆる「法律のプロ」が担当しています。また公正証書遺言の場合、自身が亡くなったあと、相続人となった家族が「検認」の手続きをする必要はありません。

「自筆証書遺言よりも面倒…」といった理由で敬遠されてしまうケースもありますが、メリットも多い遺言形式です。ぜひ自分で作成する方法をチェックして、挑戦してみてください。

公正証書遺言作成の流れ

ではさっそく、公正証書遺言を作成するための流れについて確認していきましょう。

1.公証役場に連絡し、相談のための予約を取る

2.予約の日時に公証役場を訪れ、公証人と遺言内容について確認する

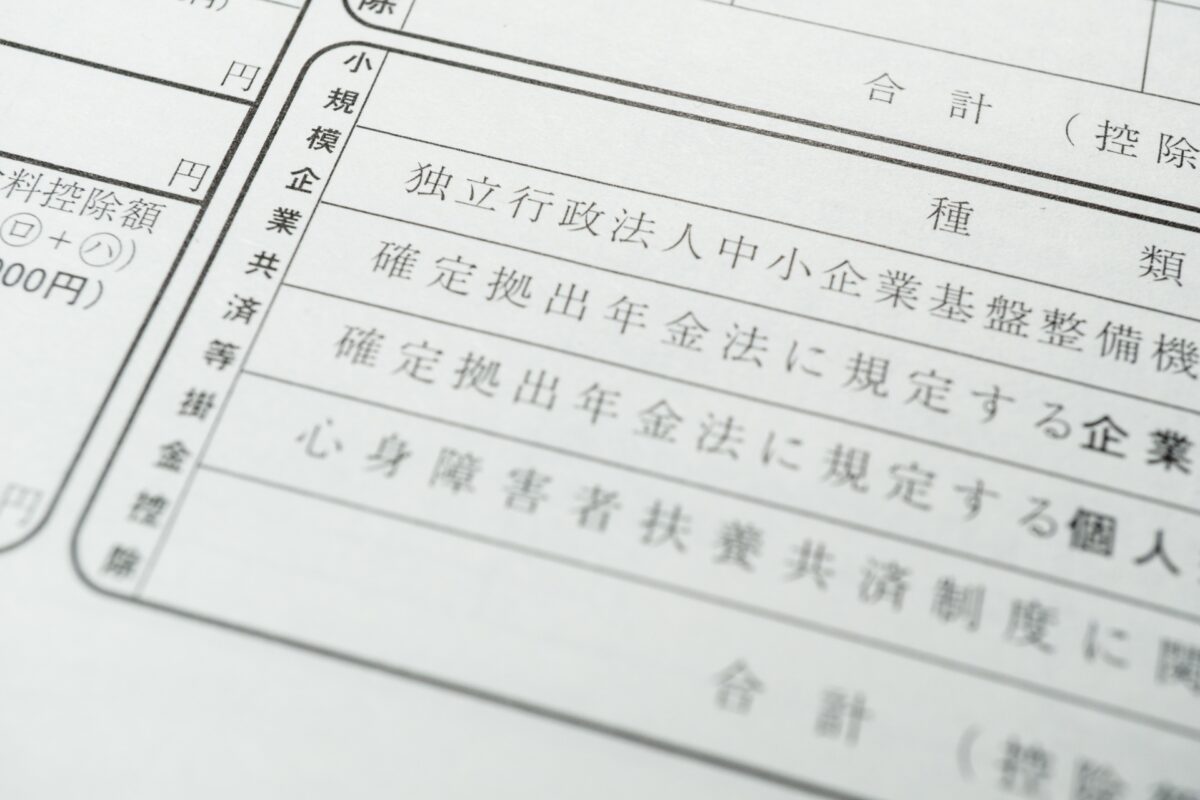

3.必要書類をそろえて、公証役場に提出する

4.遺言を作成する日程を決める

5.遺言作成日に、証人2人とともに公証役場を訪れる

6.公証人に遺言内容を伝える

7.遺言者と証人が内容を確認し、署名押印する

8.公証人が署名押印して、遺言書の完成

公正証書遺言を作成する場合、公証人との間での事前打ち合わせが必要です。スケジュールに余裕を持って、話を進めていきましょう。また公正証書遺言を残す際に必要な書類は以下のとおりです。

・本人の印鑑証明書

・戸籍謄本

・本人確認資料(※顔写真入り)

・受遺者の住民票(※法定相続人以外に財産を残したい場合)

・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(※遺産に不動産が含まれている場合)

・登記簿謄本(※遺産財産に不動産が含まれている場合)

・証人に関する資料(氏名・住所・生年月日・職業を記載)

・証人の認印

公正証書遺言を残すために必要な書類は、どういった内容の遺言書を残すのかによっても違ってきます。自分の場合はどの書類を用意すれば良いのか、遺言内容の打ち合わせをする際に、公証人に確認しておきましょう。

また公正証書遺言を残すためには、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。金額は遺言を残したい財産の総額によって違ってきます。具体的な金額については、以下を参考にしてみてください。

100万円以下 → 5,000円

100万円~200万円以下 → 7,000円

200万円~500万円以下 → 11,000円

500万円~1,000万円以下 → 17,000円

1,000万円~3,000万円以下 → 23,000円

3,000万円~5,000万円以下 → 29,000円

5,000万円~1億円以下 → 43,000円

※財産が1億円以下の場合、手数料(遺言加算)11,000円が追加。

※財産が1億円を超えた場合は5,000万円ごとに13,000円を追加。

※3億円を超えた場合は5,000万円ごとに11,000円が追加。

※10億円を超えた場合は5,000万円ごとに8,000円が追加。

仮に4,000万円の財産に関する遺言書を作成した場合、公証役場に支払う手数料は29,000円+11,000円(遺言加算)=40,000円です。また遺言で複数の相続人を指定する場合、相続人別に手数料が発生するので注意しましょう。同じ4,000万円の財産を相続人2人にそれぞれ3,000万円と1,000万円渡したい場合、手数料は23,000円+17,000円+11,000円(遺言加算)=51,000円です。

自分で公正証書遺言を作成する際の注意点3つ

自分で公正証書遺言を作成する場合、以下の3つのポイントに注意してください。

★証人2人は誰でも良いわけではない

公正証書遺言を残すためには、証人を2人用意しなければいけません。未成年者や推定相続人、遺言で財産を受け取る予定の人や公証人の身近な人は証人になれないため、注意しましょう。遺言の内容を耳にする立場ですから、信頼できる相手を見つけることが重要です。

自分で証人を用意できない場合、公証役場にお願いして紹介してもらうことも可能です。この場合、証人1人につき10,000円~20,000円の御礼を支払う必要があります。

★公証人は遺言の内容にアドバイスしてくれるわけではない

公正証書遺言を残すためには、事前に公証人との間で、相談する必要があります。とはいえこちらは、あくまでも遺言の「形式」や「法律」に関する確認です。遺言の具体的な内容について、相談に乗ってもらえるわけではありません。

たとえば、

・親族間トラブルを回避するためにはどうすれば良いのか?

・誰にどの財産を譲れば良いのか?

・相続税は発生するのか?

このような内容についての相談は不可能です。

公証人の仕事は、あくまでも法的に有効な遺言書を残すこと。たとえ遺言内容に誤りや不都合があったとしても、法的に問題なければ、そのまま遺言書として残されるでしょう。法的に有効な遺言書が持つ効力は非常に大きいですから、自身の死後、結果として本来の意図とは異なる形で遺産分配が行われてしまう恐れもあります。

自力で公正証書遺言を作成する場合、相続や法律に関する基礎知識は、事前にしっかりと身につけておきましょう。

★遺留分への配慮が重要

「公正証書遺言を残したい」と思う方の中には、「自身の死後、親族間で争いが起きるのを回避したい」という方も多いはずです。余計なトラブルを回避するためには、ぜひ遺留分にも配慮した内容を心掛けてみてください。

たとえ公正証書遺言に、「相続人の1人のみに全財産を譲る」と記したとしても、その他の法定相続人には遺留分を請求できる権利があります。最初から遺留分を踏まえた内容を記しておけば、トラブルが発生するリスクを少なくできるでしょう。

公正証書遺言は必要に応じて専門家に相談を

公正証書遺言は、自力作成も可能です。とはいえ、その内容については自分自身で決定し、必要な手続きを進めていかなくてはいけません。専門家に依頼すれば、コストはかかりますが自身の意思を遺言内容に反映させやすくなるでしょう。メリット・デメリットを踏まえて、自分にとってベストな作成方法を検討してみてください。