一家の大黒柱として働いていた人が亡くなった際に、残された遺族の生活の支えとなるのが遺族厚生年金です。受給するためには一定の条件を満たす必要はあるものの、継続的に支給される年金に対して、「あって良かった」と感じる方は多いでしょう。

しかし遺族厚生年金には、「失権」や「支給停止」もあります。いったいどのような条件で失権や支給停止になってしまうのか、受取人として知っておきたい基礎知識を紹介します。

遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金とは、亡くなった人によって生計を維持されていた家族が受け取れる遺族年金です。一般的な年金システムと同様に、遺族年金においても遺族基礎年金と遺族厚生年金の「2階建て」構造が採用されています。

遺族基礎年金の受給要件は非常に厳しく、「一定条件を満たした子ども」がいなければ、たとえ配偶者であっても受給できません。一方で遺族厚生年金の支給対象は、遺族基礎年金よりも広く、より多くの遺族の生活を支えてくれるでしょう。

なお遺族厚生年金は、生前に厚生年金制度に加入し、一定の条件を満たしている人が亡くなった場合にのみ対象になります。たとえば個人事業主やパートタイマーなど、生前に厚生年金制度に加入していなかった人が亡くなっても、遺族厚生年金は支給されません。

遺族厚生年金の「失権」「支給停止」とは?

遺族厚生年金には、「失権」や「支給停止」という制度があります。一定の条件に当てはまると、遺族厚生年金を受け取れなくなってしまうので注意してください。

「失権」とは、遺族厚生年金の受給資格を失うことを意味しています。残念ながら受給資格の復権はありませんから、遺族厚生年金の受給は二度とできなくなります。一方で「支給停止」とは、遺族厚生年金の支給が、一時的にストップされること。失権とは違い、状況が変われば支給停止が解かれ、再受給も可能となるでしょう。

どちらも「遺族厚生年金を受け取れない」という状況には変わりありませんが、今後について考えるなら、両者の意味合いは大きく異なります。もしも失権や支給停止の要件に当てはまってしまう場合、今後の対応について慎重に検討してみてください。

遺族厚生年金が失権する理由

では具体的に、どのような事態になると、遺族厚生年金の受給権を失権してしまうのでしょうか。主な事由は以下のとおりです。

・受給者が死亡したとき

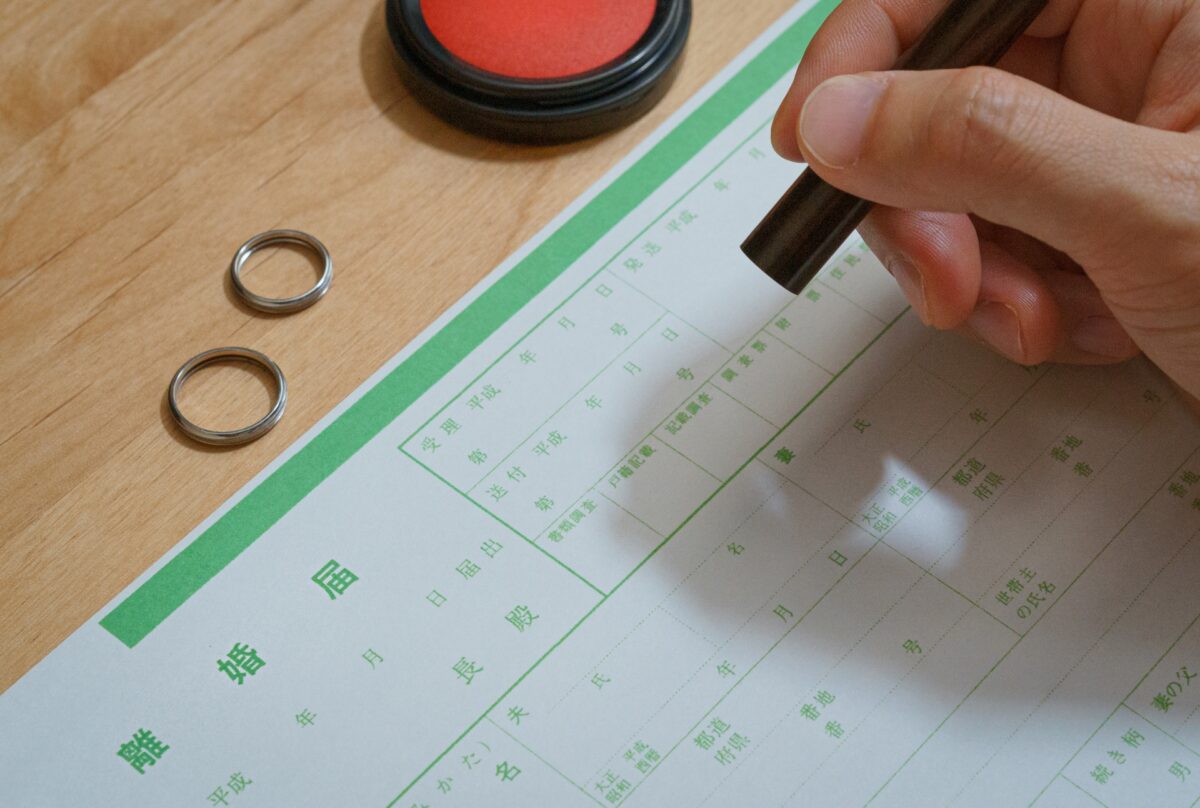

・受給者が婚姻したとき

・受給者が養子になったとき(※直系血族及び直系姻族以外と)

・受給者が離縁し、親族関係が終了したとき

・子または孫が18歳の誕生日を迎え、最初の年度末に達したとき(障害等級が1級または2級の場合は20歳)

・子どものいない30歳未満の妻が、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年が経過したとき

・子どものいる30歳未満の妻が、30歳に達する前に遺族基礎年金の受給権を失い、それからさらに5年が経過したとき

失権に関するルールは非常に複雑で難しいもの。受給者本人が亡くなったときはわかりやすいですが、別の人と婚姻した際にも、受給権が失権してしまう事実を頭に入れておきましょう。これは法律上の婚姻関係だけではなく、事実婚や内縁関係においても当てはまります。

また、先ほどもお伝えしたとおり、一度失権した受給権が復活することはありません。婚姻によって受給権を失った人が、その後「離婚したから」という理由で再度遺族厚生年金を受給するのは難しいでしょう。

失権に関する条件は、受給者の立場がどういったものかによっても違ってきます。不安な点があれば、年金事務所に直接問い合わせ、相談してみるのがおすすめです。

遺族厚生年金が支給停止になる理由

遺族厚生年金は、一定の条件を満たすと支給停止になってしまいます。こちらについても、具体的な理由についてチェックしておきましょう。

・労働基準法で定められた遺族補償が行われるとき(死亡日から6年間の支給停止)

・受給権を持つ夫、父母または祖父母が60歳未満のとき(60歳に達するまでの間は支給停止)

・受給権者の所在が1年以上明らかでないとき など

このほかにも、遺族厚生年金の受給者となれるのは、基本的に「1名のみ」です。たとえば、夫が亡くなり、妻が受給権を有している間、子ども自身に対する遺族厚生年金の支給はストップされます。妻が婚姻や死亡により受給権を失権した場合、子どもの支給停止は解除され、年金の支払いがスタートする仕組みです。

また遺族年金には、「大黒柱を失った妻や子どもが路頭に迷わないように」という考えが、まだまだ根強く残っています。このため、夫や父母が受給権者になる場合のルールは、妻がなる場合よりも厳格です。60歳未満で遺族年金を受け取ることはできず、60歳に到達して初めて支給停止が解かれる仕組みになっています。

各種手続きに必要な書類は?

遺族厚生年金の受給権を失権する場合、10日以内に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。遺族年金失権届は年金事務所で手に入るほか、インターネット上でも公開されていますから、印刷して記入しましょう。書類に記載するのは、失権の理由や失権日、住所・氏名・生年月日等です。

一方で、支給停止になっていた人が受給権を得て、支給をスタートさせたい場合も手続きが必要です。年金事務所に対して「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」を提出しましょう。これは、「これまで支給停止になっていた事由が消滅したこと」を伝えるための書類です。記載内容は、支給停止事由が消滅した理由や日付など。遺族厚生年金を受けられる人が複数人いる場合は、全員の名前を記載して提出してください。

また「消滅の事由」によっては、各種添付書類を求められます。自分がどの事由に該当し、具体的にどういった書類を添付すれば良いのか悩んだら、年金事務所に問い合わせてみてください。何をいつまでに用意すれば良いのか、丁寧に教えてもらえるでしょう。

失権や支給停止に関わる決断はぜひ慎重に

遺族厚生年金は、残された家族の生活を守る柱となってくれるでしょう。とはいえ残念ながら、半永久的に自動で支給されるわけではありません。自身の選択によっては、失権や支給停止になってしまう可能性もあるという事実を、頭に入れておきましょう。

特に婚姻や養子縁組は、失権や支給停止に関連しやすい決断です。現在遺族厚生年金を受け取っている場合、今後の収入の変化にも気を配りつつ、自身にとってより良い選択をしていく必要があるでしょう。具体的な行動を起こす前に専門家に相談すれば、「本来受け取れるはずのお金が受け取れなくなった!」といったリスクも防げるのではないでしょうか。