終活の準備のために、何の資料が必要か分からない方は多くいらっしゃいます。この記事では、終活で必要な資料と活用方法について詳しく解説しています。適切な資料を選ぶことで終活の準備をスムーズに進められるので、ぜひ最後までご覧ください。

終活の資料はまず何が必要?

終活の準備を進めるためには、まずエンディングノートを準備しましょう。エンディングノート(以下終活ノート)とは、残された家族や親族に向けて自分の死後の意向などをまとめた書類です。

記載内容は、葬儀の形式・医療介護・資産など個人によってさまざまです。終活ノートはこれらの情報をまとめられるので、残された家族の苦労を最小限に抑えられます。

終活を考えると、「医療や介護など具体的な資料を集めるのが先では?」と疑問を持たれる方が多いと思います。しかし、闇雲に資料を集めても、自分の考えがまとまっていないため、方向性を決めるのに時間がかかってしまうのです。

漠然と考えてしまいますが、人はいつ亡くなるかわかりません。そのため、自分の考えをまとめたうえで、必要な資料を効率的に集めていく必要があります。

まずは、終活ノートを用意したうえで、終活にまつわる準備に対する考えをまとめましょう。そのうえで、葬儀屋やお墓などの準備が必要と判断した資料を集めるのが最適です。

終活のはじめに終活ノートをおすすめする3つの理由

終活ノートは、終活を進めるうえでさまざまなメリットがあります。この章では、終活ノートをおすすめする3つの理由をご紹介します。

- 自分の意思を残せる

- 終活に必要な情報をまとめられる

- 終活でほかに必要な資料がわかる

順番に見ていきましょう。

①自分の意思を残せる

1つ目に挙げる終活ノートをおすすめする理由が、自分の意思を残せる点です。病気や怪我などで、いつ自分が意思を伝えられなくなるかわかりません。自分の考えをまとめておくと、残された家族がスムーズに対処できるのです。

また、家族への感謝や思いなどは日頃言うタイミングが中々なく、伝えづらいと思います。しかし、残された家族は、あなたの死後にどんな想いを抱いていたかを聞けません。終活ノートにまとめておくと、万が一の事があっても自分の思いを伝えられます。

さらに、残された家族は終活ノートのメッセージを形見にできます。残された家族のためにも、ノートを書けるうちに想いを綴っておきましょう。

②終活に必要な情報をまとめられる

次に終活ノートをおすすめする理由は、終活に必要な情報をまとめられる点です。終活は、資産・介護・葬儀など、さまざまな準備を進めなければいけません。終活ノートでは、終活で準備するための情報が分かりやすく分類されています。

そのため、自分自身で気づかなかった終活でやるべき内容がわかるのです。

また、終活で必要な情報を一つにまとめておかないと、いざという時にスムーズに対処できません。その点、終活ノートを活用すると必要な情報を必要なタイミングで瞬時に確認できます。

③終活でほかに必要な資料がわかる

最後に、終活ノートをおすすめする理由は、終活でほかに必要な資料がわかる点です。先程述べた通り、終活ノートには終活の準備をするうえで必要な情報が網羅されています。

ただし、情報を自分でまとめるだけではほかに必要な資料はわかりません。終活ノートに記載されているやるべき準備が、すべて自分に当てはまるわけではないからです。

そのため、必要な情報をまとめたうえで、終活ノートに自分の考えを必ず反映させましょう。自分の考えを終活ノートに反映させると、物事の取捨選択が出来るようになり、終活でほかに必要な資料がわかります。

終活のノート資料の選び方

終活ノートが終活の準備をするのにおすすめである理由を紹介したうえで、次に終活ノートの選び方について紹介していきます。

- 無料の終活ノートの資料をダウンロードする

- 通販サイトから終活ノートを購入する

- 葬儀会社の資料請求で終活ノートをもらう

選び方には上記の3つの方法がありますので、自分にとって最適なものを選びましょう。

①無料の終活ノートの資料をダウンロードする

1つ目は、無料で終活ノートの資料をダウンロードする方法です。終活ノートは、終活情報サイトなどから無料ダウンロードできます。終活ノートにどんな内容が記載されているのかわかるので、まずダウンロードしてみるのをおすすめします。

また、複数の資料をダウンロードして比較し、自分にあったノートや記載したい内容は何か見つけましょう。無料のノートで自分にあったものが見つかればよいですし、いくつかダウンロードしてから有料のノートを買うのでも大丈夫です。

②通販サイトから終活ノートを購入する

2つ目の方法が、通販サイトから終活ノートを購入する方法です。相場として安いものでは約600円から、高いものは2,000円以上するものがあり、その中から終活ノートを購入できます。

人気のものをそのまま買ってしまうと、思っていた内容と違ったと後悔してしまいます。購入する前にはレビューやサンプルを確認し、自分が求めるノートの形式や内容かどうかをチェックしましょう。

③葬儀会社の資料請求で終活ノートをもらう

3つ目の方法は、葬儀会社の見積もりや資料請求で終活ノートを貰う方法です。葬儀会社によっては、見積もりや資料請求で終活ノートをプレゼントしている場合があります。

資料請求する葬儀会社を検討・決めている段階なら、今後のやり取りもスムーズにできるため、おすすめの方法です。まだ終活を漠然と考えていて、軽い気持ちで終活ノートをダウンロードしたい方にはあまりおすすめではありません。

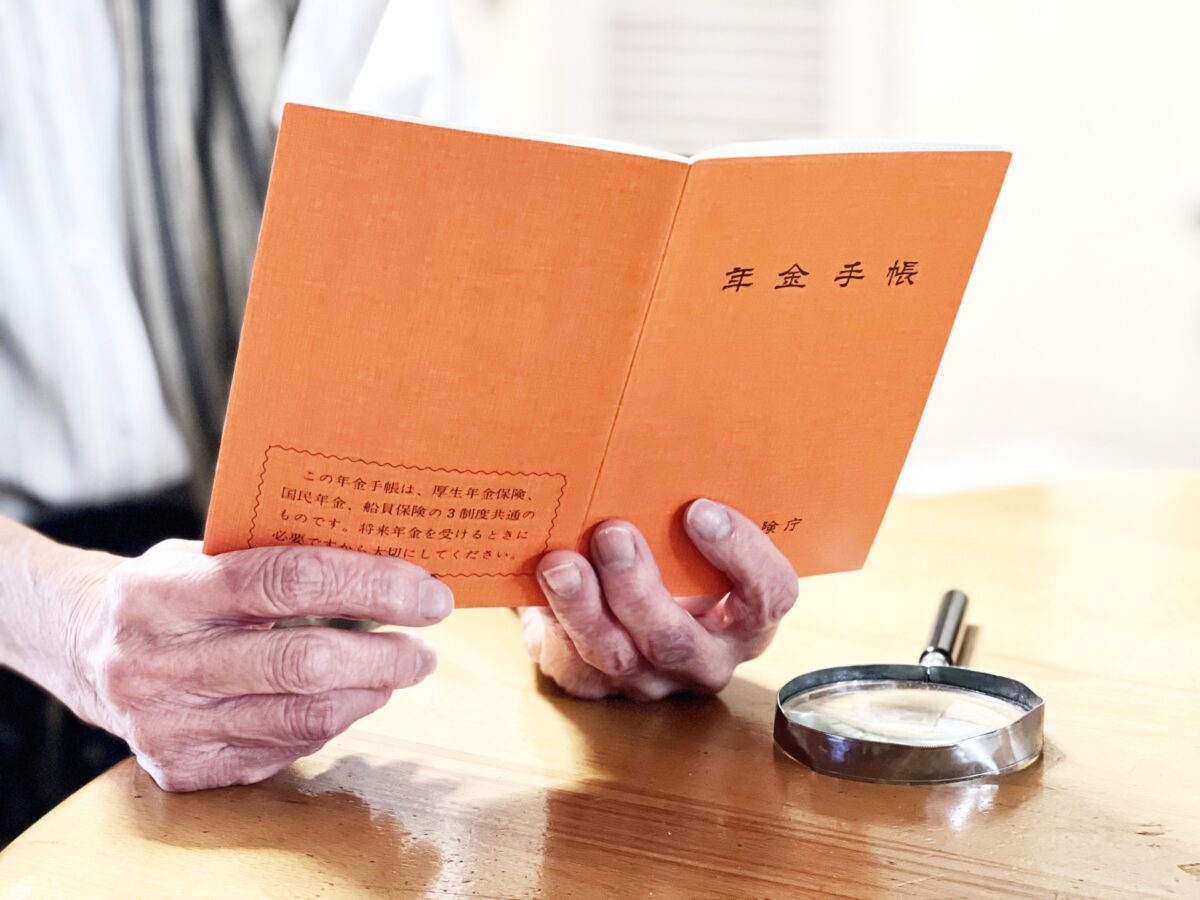

情報をまとめたあとでほかに必要な資料も揃えよう

終活ノートで必要な情報を揃えたあとは、ほかに終活で必要な資料も揃えていきましょう。例えば、介護なら自分が動けなくなった時に入りたい介護施設等の条件などを終活ノートにまとめて、それに合う介護施設の資料請求をするなどが考えられます。

終活ノートで自分の考えを洗い出した際に介護に関する要望がない場合は、特に自分で介護施設の資料請求をする必要はありません。重要なのは、自分にとって終活に必要な資料の取捨選択が出来る状態かどうかです。

その判断基準を終活ノートに記載しておくと、自分自身が判断するのにも役立ちますし、残された家族が判断するのにも役立ちます。

ただ、自分の体が動くうちに、残された家族の負担を最小限に減らすべきです。そのために、終活ノートに必要事項を記入した後は、自分にとって必要な資料をすぐに揃えていきましょう。

終活の資料はいつから準備すべき?

「終活の資料はいつから準備すべきかわからない」方も多くいらっしゃいます。しかし、その疑問が出た段階で終活ノートを購入して記載し、終活の準備を進めるのをおすすめします。

なぜなら、終活はいつからではなく今から始めるべきものであり、遅すぎて間に合わないと自分と残された家族双方に後悔が残ってしまうからです。人はそれぞれ、終活を意識し始めて準備するタイミングが異なります。

ただ、共通しているのは終活を意識し始めたきっかけがある点です。例えば、家族が亡くなったり、自分の健康状況が悪化したり、老後の資金に悩み始めたりなど、「この先どうなるのだろうか」と不安を抱えている場合が多いです。

終活に意識が向いたタイミングで「まあ大丈夫か」と済ませてしまうと、次のタイミングにはもう手遅れかもしれません。そのため、意識が向いている今から終活に必要な資料を揃えていきましょう。

まとめ:終活の資料はまず終活ノートを用意しよう

終活を準備する方は、具体的な資料を集める前にまず終活ノートを用意しましょう。なぜなら、終活ノートを活用すると、終活に必要な情報をまとめられて、やるべき準備もわかるからです。

また、終活ノートは家族に言えなかった思いや感謝を伝えられて、残された家族にとってかけがえのない形見となります。さらに、終活ノートで必要な情報に自分の考えを反映させて、自分自身の終活に何が必要かの判断基準を作れます。

判断基準ができた状態で、葬儀屋やお墓など自分が準備するべきと判断したものの資料を揃えていくのがおすすめです。

終活ノートの選び方は、終活情報サイト・通販・葬儀会社で手に入れる3パターンがあります。今から自分にあった終活ノート選びをして準備し、終活を納得の行く形で進めましょう。